2024年10月22日

プライバシーマークは意味がないと言われることがあります。プライバシーマークを維持するために必要な書類の作成ばかりが先行し、実際に個人情報保護に関する取り組みが置いて行かれるというケースが発生することがあるためです。

しかし、プライバシーマークのすべてに意味がないわけではありません。社内の中でどのように運用し、活用していくかが重要になります。

目次

- 1.Pマークとは?

- ⑴Pマークとは?

- ⑵ISO27001とは?

- ⑶PマークとISO27001の違い

- 2.『Pマークは意味がない』と言われる理由・デメリット

- ⑴規格要求事項でやらなければいけないことがある

- ⑵お客様からの要求で変化する

- ⑶社内ルールと合わせて作る必要がある

- 3.企業がPマークを取得する理由

- ⑴Pマークを取得する主な理由

- ⑵取得後のメリット

- 4.Pマークは運用が難しい?

- ⑴適用範囲

- ⑵運用ルール

- 5.Pマークが使用停止になってしまう事例

- 6.Pマークの取得企業は年々増えています!

- 7.Pマーク取得には意味がある!効果的な取得・運用方法

- ⑴自社にあった無理のないルールを作る

- ⑵わからないときは外部にアドバイスを求める

- ⑶面倒な部分をアウトソースする

- 8.まとめ

1.Pマークとは?

⑴Pマークとは?

プライバシーマーク(Pマーク)は、企業が個人情報を適切に保護する体制を整えていることを示すために、

JIS Q 15001規格に基づいて認証を受ける制度です。

このマークを取得することで、企業は個人情報保護に関する適切な管理体制を持っていることを外部に示すことができ、事業活動においてPマークを使用することが許可されます。

プライバシーマーク(Pマーク)については、こちらの記事で詳しく説明しております。

⑵ISO27001とは?

ISO27001は、企業が取り扱う情報資産を管理するための情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関する国際基準です。

この規格は、情報セキュリティの3つの重要な要素である「機密性」「完全性」「可用性」をバランスよく維持し、情報資産を適切に管理することを目的としています。

ISO27001は、IT企業をはじめ、情報資産を多く持つ人材派遣業や金融業などでも取得が進んでおり、日本国内だけでなく、海外でも広く普及しています。

ISO27001については、こちらの記事で詳しく説明しております。

⑶PマークとISO27001の違い

PマークとISO27001は、保護する対象が異なります。

Pマークは「個人情報」を保護の対象とし、ISO27001は「情報資産全体」を対象としています。

比較すると、ISO27001の方が保護対象の範囲が広く、マネジメントシステムの構築に時間がかかることが多いです。

さらに、Pマークは日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が定めた国内規格です。

一方、ISMSは国際標準化機構が定めた国際規格です。そのため、Pマークは日本国内でのみ有効で、ISO27001は海外でも通用します。

ISO27001は、国際基準に基づく情報セキュリティが認証されるため、国際的な取引が必要な企業はISO27001(ISMS)を取得することが多いです。

2.『Pマークは意味がない』と言われる理由・デメリット

Pマークを取得し運用している企業の方々にお話を伺うと、多くの方が悩みを抱えていることがわかります。

「業務に関係のない書類作成や日程調整などのタスクが多すぎる…」

「正直、日々の運用ができず、更新申請や審査の直前にまとめて書類を作成している…」

「コンサルタントから提供された雛形を基にPマークのルールを作成したが、実際の業務と乖離しており、形骸化している…」

このような声が絶えず聞かれるため、

「Pマークは取得・運用しても意味がないのではないか?」という意見が出てしまうのだと思われます。

個人情報を保護する仕組みの一つであるPマークを取得している企業からこのような声が上がるのは、なぜなのでしょうか?

考えられる理由は大きく3つあります。

⑴規格要求事項でやらなければいけないことがある

Pマークを取得する際には、「個人情報保護マネジメントシステム-要求事項(JIS Q 15001)」に基づいたルールの策定が求められます。つまり、既に定められた規格要求事項に従って、必要な対応が決まっていくのです。

この規格要求事項に記載されている内容は、企業の規模に関わらず、どの企業も対応しなければなりません。

「当社にはこの内容は当てはまらない」

「規格要求事項上では必要とされているルールだが、Pマークを取得してから一度も使用していない書類がある」

「当社の規模ではそこまで必要ないのに、対応しなければならない」

このように、どの企業にも対応できるように設計された要求事項であるにもかかわらず、こうした声が上がってしまうのです。

⑵お客様からの要求で変化する

Pマークに関するルールは、自社だけで決定できるものではありません。

ルール作りは、以下の4つの観点から行われます。

- Pマークの規格要求

- 法律上の要求

- 自社の要求

- お客様からの要求

つまり、これらの観点を考慮しなければならないため、自社だけの判断でルールを決めることはできません。

特に重要なのは、お客様からの要求です。取引を行う際に求められるセキュリティ環境や情報管理については、自社だけで判断することが難しく、要求に応じた対応が必要となります。

⑶社内ルールと合わせて作る必要がある

Pマークを取得する際に、コンサルティング会社から提供された雛形に基づいてルールを作成すると、社内ルールと重複する無駄なルールが生じる可能性があります。

また、「本当はやりたくないが、雛形に記載されているため」という理由で、そのままルールを採用していることはないでしょうか。

社内ルールに適合させてPマークのルールを作成しないと、自社に合わない手間のかかるルールが発生してしまいます。

3.企業がPマークを取得する理由

⑴Pマークを取得する主な理由

企業がPマークを取得する理由はいくつかあり、以下の点が挙げられます。

- 取引先や顧客からPマークの取得を求められた

- 契約条件にPマークの取得が含まれている

- 入札の条件となっている、または入札で加点される

- 競合他社との差別化を図りたい

- 自社のブランディングを強化したい

- 自社の体制を整え、従業員の情報セキュリティ意識を向上させたい

- エンドユーザーが安心して自社のサービスを利用できる指標としたい

⑵取得後のメリット

Pマークを取得することで得られるメリットは以下の通りです。

- 審査機関という第三者機関から、個人情報保護体制が整っているという明確な認証を受けられる。

- これまで漠然と行っていた業務や社内ルールを文書化し、明確化できた。

- 社内でのセキュリティ面のチェック体制が整備された。

- 従業員の情報セキュリティに対する意識やリテラシーが向上した。

- 取引先や入札の要件を満たすことで、新規の顧客や案件を獲得できた。

- これまで気づかなかった社内の情報漏洩リスクに気づき、対策を講じることができた。

通常業務に加えてPマークの活動を行う際には、単に取得を目的とするのではなく、社内の活動を見直し、新たな情報セキュリティの脆弱性を発見して対処する機会とすることが望ましいです。

また、Pマークを維持するためには、2年に1回、審査機関による審査を受け続ける必要があります。

このような機会を、外部の第三者機関によるチェックの良い機会と捉え、社内の改善に活用することができます。

4.Pマークは運用が難しい?

最近、Pマークの運用が難しいという声をよく耳にします。

その主な理由は「自由度の低さ」にあります。

⑴適用範囲

PマークとISO27001では、「適用範囲」が大きく異なります。

Pマークは全社に適用されるのに対し、ISO27001は必要な部署に限定することが可能です。

これにより、ISO27001は必要最小限の範囲で効率的に取得・運用することができます。

特にPマークでは、個人情報と無関係な事業所や部署でも、新たに決められたルールを導入しなければならず、「納得感」や「従業員の教育」、「運用面」での負担が大きくなることが想像できます。

⑵運用ルール

自由度に大きく影響を与えるのが「運用ルール」の違いです。

Pマークは実施すべき事項が厳格に定められており、組織の実態に合わせることが難しいです。

これは、PマークがISO27001の附属書を参考にして作られた規格であることが原因です。

一方、ISO27001は93の管理策がありますが、システム開発を行っていない企業などは、実態に応じて一部の管理策を適用除外することができ、自由度が高いと言えます。

このような「納得感の欠如」や「不要な負担」が原因で、Pマークを返上し、ISO27001に切り替える企業も少なくありません。

5.Pマークが使用停止になってしまう事例

企業がPマークを継続して更新したいと考えていても、Pマークが使用停止や取り消しになることがあります。

以下に、Pマークが使用停止となる主な理由を挙げます。

- 付与機関(日本情報経済社会推進協会)からの注意や勧告に正当な理由なく従わない場合

- 個人情報漏えいなどの重大な事故を引き起こした場合

- 個人情報を不正に取得した場合

- 必要に応じた個人情報の開示を行わない場合

問題が発生した場合には、Pマークの使用停止にとどまらず、自社の個人情報保護体制に対する外部からの信頼も失うことになります。故意であれ過失であれ、大きな社会問題に発展する可能性があります。

6.Pマークの取得企業は年々増えています!

Pマークの取得件数は年々増加しています。

Pマーク制度は、1998年(平成10年)4月に一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)によって運用が開始されました。

制度開始当初は58社と少なかったものの、その10年後の2008年には10,000社を超える企業がPマークを取得しています。

さらに、2024年10月現在には過去最多の17,720社が取得しており、個人情報保護への関心が高まる中、Pマークを取得する企業は今後も増加すると考えられます。

7.Pマーク取得には意味がある!効果的な取得・運用方法

Pマークを取得するには時間や費用がかかりますが、外部から「個人情報保護の体制が整っている企業」と認識されるというメリットがあります。

Pマークを取得するためには、規格が求める基準に適合する必要があるため、社内の個人情報管理体制を整える基準として活用することも有効です。

では、Pマークを効果的に取得・運用するためにはどのようにすればよいのでしょうか。

今回は、3つの主要なポイントに分けて解説します。

⑴自社にあった無理のないルールを作る

「せっかくPマークを取得するのだから」と、無理をして過度に厳しいルールを作成していませんか?

理想を追い求めすぎたり、審査で指摘されないようにと考えすぎたルールを作成すると、実態に合わず形骸化したPマークになってしまうリスクがあります。

Pマークは取得して終わりではなく、2年に1回の審査があります。長期的に運用可能な、無理のないルール作りを心がけましょう。

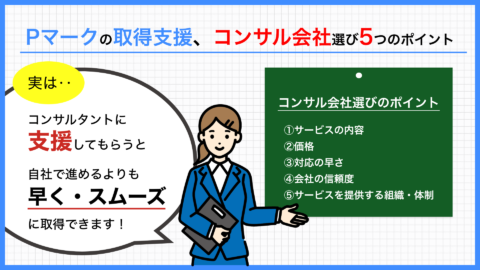

⑵わからないときは外部にアドバイスを求める

Pマークのルールを策定する際に、どのようなルールが適切であるか、また規格要求事項に適合しているかを自社だけで判断するのは難しい場合が多々あります。

そのため、時には外部に相談できるアドバイザーを置くことも重要になります。

コンサルタントなどのアドバイザーは、多くの取得事例や運用事例に精通しており、貴社に適したルールの策定や運用方法を提案してくれるでしょう。

⑶面倒な部分をアウトソースする

Pマークを取得する際には、資料やマニュアルの作成に多くの社内リソースが必要となります。

「社内で資料を作成する時間が惜しい」

「人員も時間も不足している」といった場合には、アウトソーシングを活用するのも一つの方法です。

基本的には、自社から情報を提供し、資料作成などの作業をアウトソーシングするというイメージです。

情報提供を行いながら、気づいた点をうまく活用することで、自社の強みや弱みを確認することができます。

8.まとめ

Pマークの運用がすべて無意味というわけではありません。

運用方法を工夫したり、外部コンサルタントの力を借りて、社内で本当に注力すべきことを考え、取り組む仕組みを構築することで、Pマークを有意義に活用することが可能です。

社内で時間や工数を割くべき箇所はどこでしょうか。

改めて考え、自社の方針に合った運用ができると良いですね。

迷っている方や見直しを検討されている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

← 記事の内容をまとめた動画はこちら!!

\ フォローしてね /

Pマーク(プライバシーマーク)・ISOに関することなら

何でもお気軽にご相談ください

今聞きたいこと、今すぐ回答!

最短即日・全国対応いたします!お問合せは

こちらから全国どこでもオンラインで対応!

気軽にご相談ください!相談予約は

こちらから

お電話受付:平日9:30〜17:00

認証パートナーのサービスご説明資料

8,000社以上の支援実績に裏付けされた、

弊社サービスの概要を紹介しております。

資料の内容

- ・当社のサポート内容

- ・規格の概要

- ・取得までに必要な審査費用

Pマーク(プライバシーマーク)認証パートナー

サービスのご案内

認証パートナーの専門コンサルタントが御社の一員となって事務局業務を行います。

お客様の作業は審査機関との窓口役だけ。それ以外はすべてお任せください。

-

Pマーク

個人情報保護マネジメントシステム

高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立し、運用していることを示します。

認証パートナーなら、個人情報漏えい防止の観点も踏まえたサポートを実現します。Pマークの認証ページへ -

ISO9001

品質マネジメントシステム

品質マネジメントシステムは一貫した製品・サービスを提供し、顧客満足を向上させるための規格です。

認証パートナーなら、負担が増える形だけのISOではなく、より現場の実態に沿ったISOを実現します。ISO9001の認証ページへ -

ISMS・ISO27001

情報セキュリティマネジメントシステム

情報セキュリティマネジメントシステムは企業・組織の情報を守る規格です(ISMSとISO27001は同義)。

認証パートナーなら、情報セキュリティリスクへの対応計画、緊急時の対応計画踏まえPDCAサイクル回せるような仕組み作りを実現します。ISMS/ISO27001の認証ページへ -

ISO14001

環境マネジメントシステム

環境マネジメントシステムは環境を保護し、変化する環境状態に対応するための組織の枠組みを示します。

認証パートナーなら、課題になりがちな環境法令の対応についても一緒にサポート致します。ISO14001の認証ページへ -

ISO27017など各種対応規格

ISO27017やISO22000など各種規格もお得に 新規取得や運用・更新ができます。ご気軽にお見積りください。

ISO27017など各種対応規格ページへ -

複数規格の同時取得

ISOやプライバシーマークを同時に認証取得すると費用や工数を抑えることができます。安心してご相談ください

複数規格の同時取得ページへ