2025年1月6日

目次

Close

プライバシーマークは自社で取得することも可能ですが、コンサルティング会社を利用することで、より簡単かつ効率的に取得できる場合があります。自社で取得する際のメリット・デメリットを十分に考慮したうえで、コンサルティング会社への依頼を検討しましょう。

1.プライバシーマークとは

⑴プライバシーマークとは

プライバシーマーク制度は、日本国内で個人情報を適切に管理・運用している事業者を認証する仕組みです。

この制度は、個人情報の保護を促進し、消費者や取引先からの信頼を高めることを目的としています。

プライバシーマーク(Pマーク)は、個人情報保護に関する法律や基準に基づき、適切な管理体制を構築している事業者に付与される認証マークです。

このマークを取得することで、事業者が個人情報を適切に取り扱っていることを外部にアピールすることが可能となります。

プライバシーマークについては、こちらの記事で詳しく説明しております。

⑵認定機関について

プライバシーマークが準拠する規格は、日本工業規格(JIS)が定める「JIS Q 15001:2023 個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」です。

プライバシーマークの認証および発行は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が行っています。

ただし、申請の受付は、JIPDECが指定した民間の事業者団体であるプライバシーマーク指定審査機関が担当し、審査を経て認証の適格性が判断されます。

プライバシーマーク指定審査機関の一覧は、JIPDECが運営するプライバシーマーク制度の公式ウェブサイトで確認することが可能です。

⑶個人情報保護マネジメントシステム(PMS)について

JIS Q 15001では、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の構築が義務付けられています。

個人情報保護マネジメントシステム(PMS)とは、個人情報保護のための体制を整備し、それを実行、定期的に確認・評価し、継続的に改善していくための体系的な仕組みを指します。

このPMSは、「Plan(計画)」→「Do(実行)」→「Check(点検)」→「Act(改善)」というPDCAサイクルを基本とし、個人情報保護に関する取り組みを継続的に向上させることを目的としています。つまり、一度方針や手順を決めたら終わりではなく、形骸化することなく、常に改善を重ねていくことが求められる仕組みです。

⑷取得にかかる期間

プライバシーマークを取得するには、一定の準備期間が必要です。

まず、取得に向けてマネジメントシステムを構築し、実際に約3か月間の運用期間を設ける必要があります。

その後、申請、審査、審査通過といったプロセスを経て、平均的には6~9か月程度で取得が完了するとされています。

⑸取得にかかる費用

プライバシーマークの取得にかかる審査費用は、会社の規模によって異なります。

最小規模の場合でも、約30万円が必要です。

審査費用は以下の3つに分けられます。また、「新規取得」と「更新」では金額が異なります。

①申請料

申請時に必要な費用で、申請先の審査機関に振り込みます。振り込みが確認され次第、審査手続きが開始されます。

ただし、形式審査の結果、申請が受理されない場合でも申請料は返金されません。

②審査料

審査時に必要な費用です。付与適格性審査(文書審査および現地審査)を受ける際に支払います。審査結果が合格でも不合格でも審査料は発生します。また、審査機関の規定により、現地審査にかかる交通費や宿泊費が別途請求される場合があるため注意が必要です。

③付与登録料

プライバシーマークの付与が決定した際に支払う費用です。

付与機関である一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)からの請求に基づき、有効期間(2年間)の付与登録料を一括で納めます。

なお、審査費用はどの審査機関で受けても金額は同じです。

また、これらの費用はそれぞれ支払い先や支払い時期が異なるため、まとめて振り込むことはできません。

さらに、プライバシーマーク取得の際に専門のコンサルティング会社からサポートを受ける場合は、別途コンサルティング費用が発生します。

コンサルティング費用は会社によって異なりますが、相場は50万円~100万円程度とされています。

2.プライバシーマークを自社だけで取得することはできる?

「プライバシーマークを自社で取得する」とは、コンサルティング会社を利用せず、自社のリソースのみで取得を目指すことを指します。

結論として、プライバシーマークを自社のリソースのみで取得することは可能です。

コンサルティング会社を必ず利用しなければならないわけではありません。

ただし、これまでにプライバシーマーク取得の経験がない企業や、専門知識を持つ担当者がいない場合には、コンサルティング会社を活用することで、結果的に短期間で効率よく取得できるケースもあります。

的確な対応ができるコンサルタントをお探しの際は、8,000社以上の支援実績と認証率100%を誇る、認証パートナーまでご相談ください。

認証パートナーのサービスについて詳しくはこちらのページをご覧ください。

Pマーク取得・運用更新・コンサルティング

3.プライバシーマークを自社で取得するメリット・デメリット

⑴自社で取得するメリット

①コンサルティング費用を削減できる

コンサルティング会社を利用しない場合、その費用を抑えることができるため、金銭的なコストを削減することが可能です。

ただし、初めてプライバシーマークを取得する場合、ノウハウが不足していると、自社リソースだけで対応するには多くの時間や工数がかかり、結果的にコンサルティング会社を利用する場合以上の費用が発生する可能性があります。

そのため、自社リソースのみで取得が可能かどうかを慎重に判断する必要があります。

判断の基準としては、担当者が以下の文書を正確に理解し、必要な文書を作成できるかどうかが挙げられます。

- 個人情報保護法(および自社事業に関連する法令)

- 個人情報保護委員会が発行するガイドライン

- JIPDECが発行する個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針

- JIS Q 15001

これらを十分に理解し対応できるかどうかを確認した上で、自社での取得を検討してください。

②個人情報保護マネジメントシステム(PMS)への理解が深まる

自社でPマークを取得する場合、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を一から自社で構築する必要があります。

そのため、コンサルティング会社のサポートを受けて構築する場合に比べて、自社のPMSに対する理解がより深まる可能性があります。

⑵自社で取得するデメリット

プライバシーマークを自力で取得することには、メリットがある一方でデメリットも存在します。これらを十分に理解した上で、自力取得を選択するかどうかを慎重に判断することが重要です。

①効率的な取得が難しい可能性がある

特に初めてプライバシーマークを取得する場合や、社内に取得経験のある従業員がいない場合、取得までに多くの時間と労力がかかることがあります。

自力で取得を目指す場合、情報収集や準備に時間を要し、結果として工数が増える可能性があります。また、取得に時間がかかるほど、本来の業務に割けるリソースが減少するリスクも考えられます。

②適切な個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を構築できないリスクがある

プライバシーマークを取得するには、JIS Q 15001やJIPDECが発行するPMS構築・運用指針を基に、適切な個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を構築・運用し、審査に合格する必要があります。

しかし、ノウハウがない状態で自力取得を進めると、審査基準を満たすPMSを構築できない可能性が高まります。審査に不合格となった場合、PMSの改善や再審査が必要となり、結果として取得までの期間がさらに延びてしまうこともあります。

4.プライバシーマーク取得までの簡単な流れ

⑴計画作成

①社内責任者の選定

社内責任者は、プライバシーマーク取得に向けた全体の指揮を執るリーダーであり、審査対応も担当します。

業務全体を把握している人物やシステム担当者が選ばれることが一般的で、場合によっては社長が務めることもあります。

また、新たなルールの導入に伴い、社員の統制を取れる人物を任命することが推奨されます。

②取得期日の決定

取得期限を具体的に設定することで、プロジェクトの進行がスムーズになり、計画やスケジュール管理がしやすくなります。また、審査機関の混雑や日程調整の難しさを考慮し、不安がある場合は審査機関に問い合わせることが推奨されます。

③審査機関の選定

プライバシーマークの審査機関は20機関あり、どの機関を選んでもマークのデザインや効力、審査費用に違いはありません。ただし、一部の機関では「入会金」や「年会費」が必要な場合があるため注意しましょう。

また、地域や業界によって利用できる審査機関が限られることもあるため、事前に確認する必要があります。

④コンサル会社のサポートを利用するか

コンサルティング会社のサポートを利用すれば、ノウハウやリソース不足を補い、従業員の負担を軽減しながら本業に専念する時間を確保できます。費用は発生しますが、それ以上のメリットを得られる場合もあります。

選定時には、提供されるサービス内容を十分に確認し、自社に適した会社を選ぶことが大切です。

⑵文書・記録作成

プライバシーマークの取得には、以下の準備が必要です。

①文書類

取得に必要なルールやセキュリティに関するルールブックを作成します。

②記録類

ルールブックに基づいて運用記録を残す必要があります。新規取得時には運用記録が必須であり、更新審査時には2年間分の記録が求められます。

記録は「個人情報の一覧」「法令」「リスク分析」「委託先評価」「認識」「監査」「マネジメントレビュー」の7つに分類されます。

③帳票類

運用に必要な様式を準備します。

これには、従業者との同意書や委託先との契約書、記録作成用の様式などが含まれます。

⑶申請

申請とは、プライバシーマークの認定を受けるために審査を申し込む手続きのことです。

申請時には、約20種類の書類を提出する必要があります。また、新規申請と更新申請では、審査機関によって提出書類が一部異なる場合があるため、事前に各審査機関の公式ウェブサイトで詳細を確認することが大切です。

④審査

プライバシーマークの審査は、「形式審査」「文書審査」「現地審査」の3段階に分かれています。

の審査-750x298.png)

形式審査では、申請書類に不備がないかを確認します。不足している書類や不備が見つかった場合、審査機関から修正や追加書類の提出を求められます。問題がなければ、次の文書審査に進みます。

文書審査では、提出された書類がプライバシーマークの要求事項に基づいて作成されているか、またその内容が基準を満たしているかを確認します。

文書審査の結果は、現地審査の2〜3週間前に通知されます。不備が指摘された場合は、現地審査までに修正を行う必要があります。修正が完了していない場合、現地審査で再度指摘を受ける可能性があります。

現地審査では、審査員2名が会社を訪問し、個人情報の管理ルールが整備されているか、またそのルールが実際に運用されているかを1日かけて確認します。

⑤指摘事項の改善

指摘事項とは、審査で要求事項に適合していないと判断された点を指します。

現地審査後1~2週間以内に「指摘文書」が送付され、3ヶ月以内に「指摘改善文書」を作成して提出する必要があります。ただし、一度で解決することは少なく、2回目以降も改善対応が求められます。

2回目以降の提出期限は1ヶ月と短いため、迅速な対応が必要です。また、専門用語が多く理解が難しいため、改善対応が負担に感じられることが多く、サポートを求める声も多く寄せられています。

⑥認証完了

プライバシーマークの取得は、『認証書』が発行されることで正式に完了します。

ただし、注意が必要です。審査に合格しても、「付与登録料」の支払いと契約書の締結が完了していない場合、認証書は発行されません。これらの手続きを確実に行うようにしましょう。

5.まとめ

プライバシーマーク(Pマーク)は、個人情報を適切に管理・運用している事業者に付与される認証制度で、信頼性向上や取引先へのアピールに役立ちます。取得には、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の構築や運用記録の作成、審査を経る必要があり、平均6~9か月の期間と一定の費用がかかります

自社で取得することも可能ですが、ノウハウ不足や工数の増加が課題となるため、コンサルティング会社の活用も検討すると良いでしょう。

取得に関するお悩みや、進めているものの上手く進行しないといったお困りごとがございましたら、無料でのご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。計画の立案や必要書類の準備を含め、プライバシーマーク認証取得に向けたサポートを提供させていただきます。

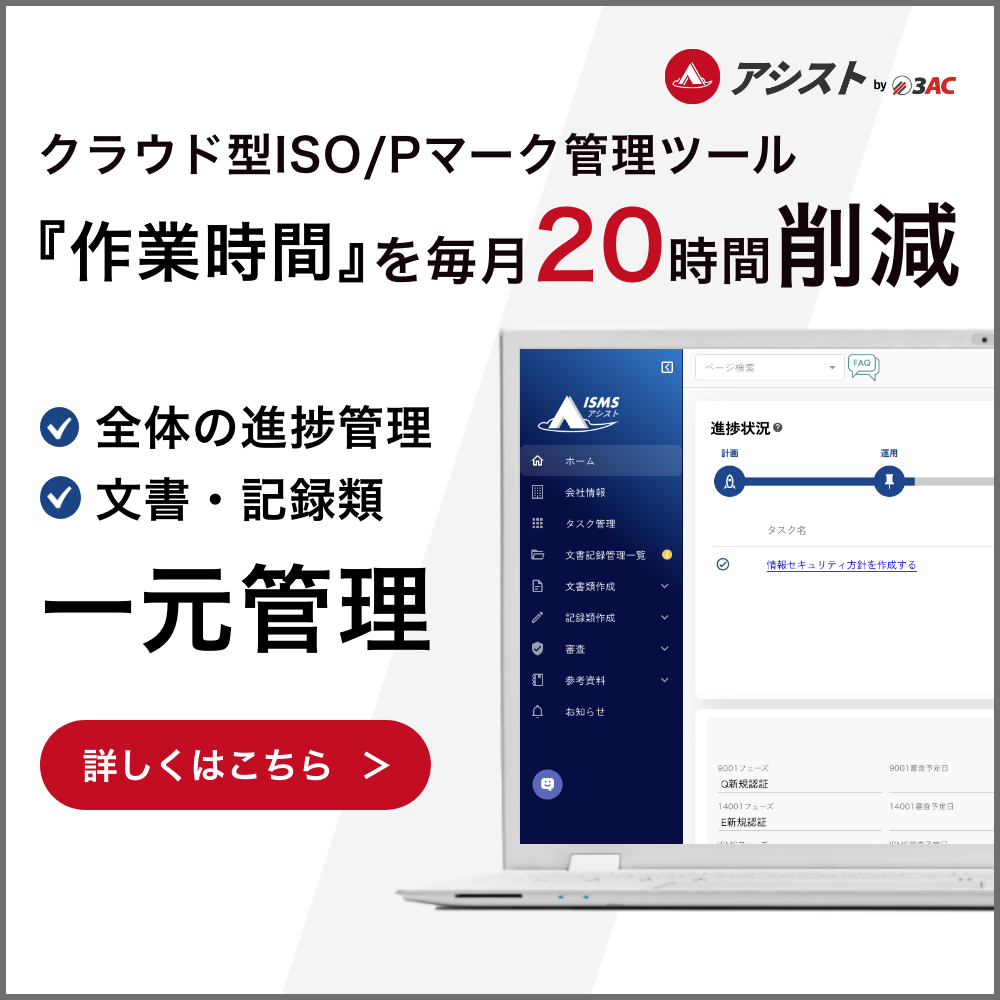

ISO/Pマークの認証・運用更新を180時間も削減!

認証率100%の認証パートナーが無料問い合わせを受付中!

認証パートナーは8,000社を超える企業様の認証を支援し、認証率100%を継続してきました。

経験豊富なコンサルタントの知見を活かし、お客様のISO/Pマーク認証・運用更新にかかる作業時間を約90%削減し、日常業務(本業)にしっかり専念することができるようサポートします。

▼認証パートナーが削減できること(一例)- マニュアルの作成・見直し:30時間→0.5時間

- 内部監査の計画・実施:20時間→2時間

- 審査資料の準備:20時間→0.5時間

認証取得したいけれど、何をすれば良いか分からない方も、まずはお気軽にご相談ください。

← 記事の内容をまとめた動画はこちら!!

\ フォローしてね /

Pマーク(プライバシーマーク)・ISOの認証・更新も安心

認証率100% ✕ 運用の手間を180時間カット!

信頼の「認証パートナー」が無料相談を受付中!

一目でわかる

認証パートナーのサービスご説明資料

8,000社以上の支援実績に裏付けされた、

当社サービスの概要を紹介しております。

資料の内容

- ・一目でわかる『費用』

- ・一目でわかる『取得スケジュール』

- ・一目でわかる『サポート内容』

Pマーク(プライバシーマーク)認証パートナー

サービスのご案内

認証パートナーの専門コンサルタントが御社の一員となって事務局業務を行います。

お客様の作業は審査機関との窓口役だけ。それ以外はすべてお任せください。

-

Pマーク

個人情報保護マネジメントシステム

高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立し、運用していることを示します。

認証パートナーなら、個人情報漏えい防止の観点も踏まえたサポートを実現します。Pマークの認証ページへ -

ISO9001

品質マネジメントシステム

品質マネジメントシステムは一貫した製品・サービスを提供し、顧客満足を向上させるための規格です。

認証パートナーなら、負担が増える形だけのISOではなく、より現場の実態に沿ったISOを実現します。ISO9001の認証ページへ -

ISMS・ISO27001

情報セキュリティマネジメントシステム

情報セキュリティマネジメントシステムは企業・組織の情報を守る規格です(ISMSとISO27001は同義)。

認証パートナーなら、情報セキュリティリスクへの対応計画、緊急時の対応計画踏まえPDCAサイクル回せるような仕組み作りを実現します。ISMS/ISO27001の認証ページへ -

ISO14001

環境マネジメントシステム

環境マネジメントシステムは環境を保護し、変化する環境状態に対応するための組織の枠組みを示します。

認証パートナーなら、課題になりがちな環境法令の対応についても一緒にサポート致します。ISO14001の認証ページへ -

ISO27017など各種対応規格

ISO27017やISO22000など各種規格もお得に 新規取得や運用・更新ができます。ご気軽にお見積りください。

ISO27017など各種対応規格ページへ -

複数規格の同時取得

ISOやプライバシーマークを同時に認証取得すると費用や工数を抑えることができます。安心してご相談ください

複数規格の同時取得ページへ

- © 2022 Three A Consulting Co., Ltd.