2023年12月21日

実は簡単!ISO9001内部監査のやり方とは?実施手順を紹介!

ISO9001の内部監査とは、会社のルールや基準通りに仕事ができているか改善点はないかをチェックすることで、マネジメントシステムの仕組みの1つです。質の高いISO9001の内部監査のためには改善点を探すという視点でチェックしていくことが重要です。

また、ISO9001の内部監査を行う際には必ず内部監査計画を作成すること、監査実施時には客観的証拠を記載することも忘れないようにしましょう。

2024年6月14日

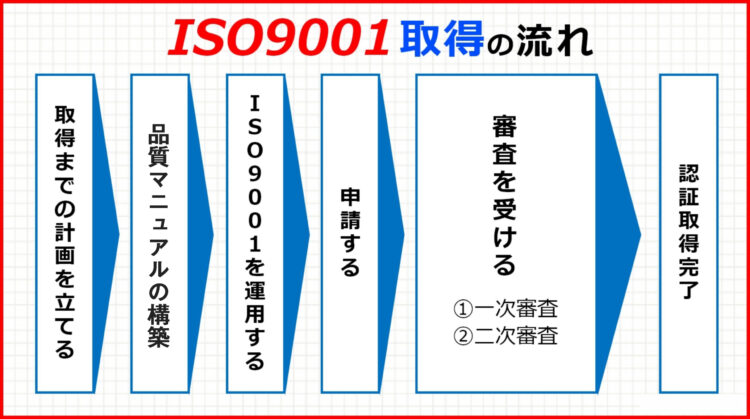

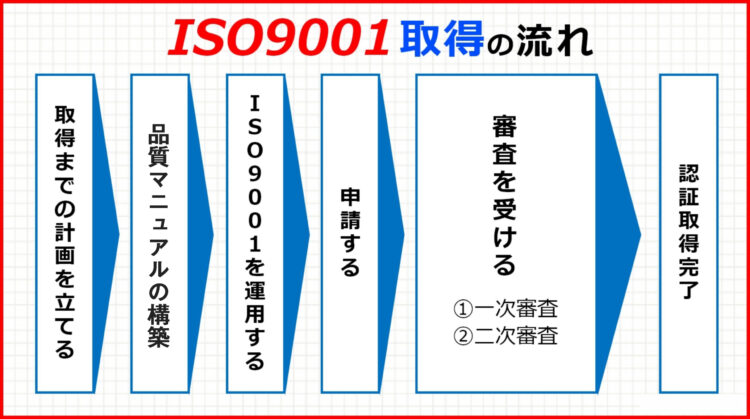

ISO9001を取得するためには、まず社内で品質マネジメントシステムを確立し、全てのプロセスや手順を詳細に文書化する必要があります。

その後、定められた基準に適合しているかを確認するための審査を受け、審査に通過するとISO9001を取得できます。

まず、全体の流れを把握しましょう。

仮に自社運用によってISO9001を取得する際のプロセスは以下の通りです。

従業員数や状況によりますが、開始から認証取得までを自社のリソースのみで進めた場合、最短で7か月程度、長い場合で1年〜1年半かかると予想されます。

コンサルティング会社によるサポートを利用する場合は、品質マニュアルの構築期間やISO9001の運用期間を短縮できるため自社運用よりも早く認証を取得することが可能です。短くて5〜6か月で取得まで進めることができるでしょう。

⇒認証パートナーのコンサルサービスメニューはこちら

https://ninsho-partner.com/iso9001/service/iso9001-certification/

ISO9001取得のメリットとデメリットを見ていきましょう。

なお、メリット・デメリットについては、こちらの記事でより詳しく書いております。

ISO9001取得のためにやることを順番にみていきましょう。

ISO9001を取得する際には、まず「取得する期限」を設定することが重要です。可能な限り早く取得したい場合でも、最低限、何月までには取得したいという期限を設けておくべきです。

マネジメントシステムは会社全体で取り組む必要があります。そのため、全体を指揮する責任者が必要となります。

これは「①いつまでに取得するか決める」で決めた取得時期にも影響します。早く取得したい場合はコンサル業者など、外部のサポートを利用することをオススメします。

取得までの期間に余裕がある場合は自社で進めることも可能ですが、ISOの情報収集や規格知識への理解のためにかなりの労力と時間を要します。

「自社内のリソースだけで足りない」

「早く取得したい」

「手間なく取得したい」

「どうせやるならうまく運用できるようにしたい」

といった場合は、コンサルティング会社の支援を受けるのがおすすめです。

⇒認証パートナーのコンサルサービスメニューはこちら

https://ninsho-partner.com/iso9001/service/iso9001-certification/

ISO9001を取得するためには、審査機関への費用や、構築を外部に委託する場合のコンサルティング費用が必要です。

さらに、必要な設備投資やその他の経費も考慮し、全体の予算を決定する必要があります。

ISO9001新規取得費用についてはこちらで詳しく書いております。

ISO9001を取得するためには、審査を受ける必要があります。国内には約60の審査機関があるため、情報収集をして複数から見積もりを取りましょう。

一通りの運用が終わるまでに、どの審査機関を選ぶかを決めて申し込みまで進めておきましょう。

ISO9001の取得にあたり、その意義と目的を社内全員が理解し、共通認識を深めることは重要です。

ISO9001は組織全体の品質向上に貢献するとともに、各部門や個々の役割と責任を明確にすることが必要とされます。そのため、ISO9001の取得を社内へ周知することで、品質管理体制の構築に向けた取り組みを進めることが可能になります。

また、ISO9001の取得は組織全体の努力と改善が認められるものであるため、その過程と結果を社内で共有することはスタッフのモチベーション向上につながります。

さらに、ISO9001では継続的な改善が求められるため、その取得過程を通じて継続的改善の文化が醸成され、組織全体の品質向上が推進されます。

まず、自社の製品やサービスの品質向上に向けて、どのような目標を設定するべきかを考えます。そのためには、社内の問題点や社会全体の課題を明らかにし、それらを自社の活動を通じてどのように解決できるかを検討します。

さらに、顧客や取引先からどのような期待を寄せられているのか、それにどう対応することが可能なのかという観点も重要な判断基準となります。

この際、各部署から意見を集め、現場の声をしっかりと聞くことが重要です。これにより、現実の業務とのズレがない適切なマネジメントシステムを実現することができます。

品質管理の方針・目標を策定した後、マネジメントシステムを適用する範囲を決定します。

適用範囲は全社に設定することも可能ですが、部署別、支店別、製品別など特定の範囲に設定することもできます。ただし、任意の範囲を設定するのではなく、適切な範囲を設定することが重要です。

目標設定の際に明らかにした課題を考慮し、どの範囲にマネジメントシステムを適用すればそれらを解決できるのかを考えることで、適切な適用範囲が見つかるはずです。

ISO9001を運用するためには、まず構築を行います。

構築する際のポイントは、「自社に適しているかどうか」です。

他社のISO9001のフォーマットをそのまま流用したり、外部の専門家のアドバイスに従って大量のマニュアルを策定してしまうと、運用が困難になることがあります。

実際に必要な運用ではないのに実施してしまい、PDCAサイクルがうまく回らなくなるケースもあります。まずは自社のルールや基準を確認しながら、規格要求事項に沿って落とし込んでいくことが重要です。

構築が完了したら、次はISO9001の運用です。

ISO9001の運用では、マニュアルに基づいてPDCAサイクルを実施していきます。ISO9001を取り入れることによって本業にプラスして運用しなければならないのが目標管理・内部監査・マネジメントレビューです。

また、ISO9001に関する社内教育も必要です。ISO9001の取得業務を担当していない従業員にとって、「本日からISO9001の運用を始めます」と突然告げられると混乱してしまうでしょう。

そのため、まずは構築したマネジメントシステムについての教育を社内で行います。その目的や内容を全社員が理解し、浸透させるような教育を行いましょう。

さらに、「内部監査」の段階で必要となる内部監査員をこの時点で選び、彼らに必要な知識を教えることも大切です。基本的には、各部署の社員が他の部署の内部監査を担当します。

審査機関に審査の申し込みをしましょう。

取得するにあたって審査を一次・二次と、2回受ける必要があります。

一次審査では、マニュアルなどの文書や記録を中心にチェックされます。

適用業務及び適用拠点といった適用範囲の妥当性から、ISO9001の規格要求事項を組織のマネジメントシステムが満たしているかどうかまでを審査します。

ISOの要求事項を満たしていない(=不適合)と判断されると、改善を求められます。

審査機関の規定に基づいて是正処置を行い、期限内に審査員へ提出する必要があります。

二次審査では、マニュアルだけでなく、実際の業務を見ながら計画から改善までのすべてが審査されます。

一次審査と同様に、不適合が出た場合には是正処置を行い報告しなければなりません。

一次審査、二次審査を経て審査員の承認が出た後、審査会で認証が下りれば、ISO9001の認証取得となります。

ISO9001が無事取得できたら、登録番号が審査機関より付与され、ロゴマークの使用が可能となります。

ホームページや名刺にロゴマークを記載して、お客様や取引先にアピールできます。

絶対にやってはいけないのは、

の3点です。

どれか1つでも当てはまると、認証取得できなくなってしまいます。

ISO9001の取得は一つの目標達成ですが、それがゴールではありません。

ISO9001を維持するためには、継続的な運用と毎年の審査をクリアする必要があります。

なぜなら、初回の審査は「登録するための審査」であり、審査機関も登録を進めるためにある程度の状態であれば許容します。

しかし、2年目以降はその審査機関の名誉もかかっているため、登録に値するかどうかを厳しく見ていきます。そのため、2回目の審査は初回よりも厳しいものとなるでしょう。

ISO9001を取得するには、取得までの計画、マネジメントシステムの構築・運用、審査が必要です。

キックオフから認証取得までには約6か月、長い場合は1年〜1年半かかる場合もあります。

「取得して終わり」ではなく、毎年審査を受けて維持・更新していくものなので、2年目以降の審査もクリアしていくためにやらなければならないことを確実に実施していきましょう。

← 記事の内容をまとめた動画はこちら!!

\ フォローしてね /

今聞きたいこと、今すぐ回答!

最短即日・全国対応いたします!

お問合せは

こちらから

全国どこでもオンラインで対応!

気軽にご相談ください!

相談予約は

こちらから

8,000社以上の支援実績に裏付けされた、

弊社サービスの概要を紹介しております。

資料の内容

認証パートナーの専門コンサルタントが御社の一員となって事務局業務を行います。

お客様の作業は審査機関との窓口役だけ。それ以外はすべてお任せください。

個人情報保護マネジメントシステム

高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立し、運用していることを示します。

認証パートナーなら、個人情報漏えい防止の観点も踏まえたサポートを実現します。

品質マネジメントシステム

品質マネジメントシステムは一貫した製品・サービスを提供し、顧客満足を向上させるための規格です。

認証パートナーなら、負担が増える形だけのISOではなく、より現場の実態に沿ったISOを実現します。

環境マネジメントシステム

環境マネジメントシステムは環境を保護し、変化する環境状態に対応するための組織の枠組みを示します。

認証パートナーなら、課題になりがちな環境法令の対応についても一緒にサポート致します。

情報セキュリティマネジメントシステム

情報セキュリティマネジメントシステムは企業・組織の情報を守る規格です(ISMSとISO27001は同義)。

認証パートナーなら、情報セキュリティリスクへの対応計画、緊急時の対応計画踏まえPDCAサイクル回せるような仕組み作りを実現します。

ISO27017やISO22000など各種規格もお得に 新規取得や運用・更新ができます。ご気軽にお見積りください。

ISOやプライバシーマークを同時に認証取得すると費用や工数を抑えることができます。安心してご相談ください