2023年3月24日

ISO9001とは、品質マネジメントシステムと呼ばれる「顧客満足の向上」を目的としたマネジメントシステムです。品質というワードが先行しており、製品品質をあげることが目的と勘違いされがちですが、本来は製品やサービスの品質向上の結果、顧客満足の向上を目指す仕組みです。

1.ISOとは

まず、ISOの正式名称は、国際標準化機構(International Organization for Standardization)で、各国の代表的標準化機関から成る国際標準化機関を指します。

標準化というのは、自由にしておくと多様化、複雑化、無秩序になってしまうものを、ガイドラインを決めて標準に合わせることです。

(※ISOの概要について詳しくは、こちらの記事に詳しく書いております。)

ISOの規格で身近なものとしては、例えば、非常口のマークやカードのサイズなどがあります。

非常口のマークが国ごと・地域ごとで異なると、非常時、海外から来ている人は非常口がどこか分からないという事態になってしまいますし、国ごとでカードのサイズが異なると、海外旅行でクレジットカードが使えない…という困ったことになってしまうので標準化しています。

ISOというと知名度が高いのはISO9001、ISO14001、ISO27001あたりかもしれませんが、

ISOはISO1からISO50000シリーズまで約2万の規格があり、工業製品・農業・医療・食品安全・労働安全など、あらゆる分野を網羅しています。(ただし、組織が認証取得できるのはマネジメントシステムに関する規格のみです)

そして、ISOの認証を取得するってどういうことかよく分からないな…とお思いの方もいるかもしれませんが、

噛み砕いて言うと、ISOが定める要求事項に則った運営ができていると認められることです。

2.ISO9001とは

(1) ISO9001規格の狙い

ISO9001は、顧客満足の向上を目的にした品質マネジメントシステムに関する規格です。

簡単に言うと、製品・サービスを提供するまでのルールを示しています。

PDCAサイクルを回し、組織を継続的に改善していくという仕組みを実現する為に、必要なことを定めた規格です。

ISO9001には、大きく10項目から成る要求事項があります。

ISO9001の認証を取得するには審査を受けて合格しないといけませんが、

審査では、①要求事項に適合しているか(=ルールがあるか)、そして②そのルール通りに運用ができているか

この2つをチェックされます。

どんな業種がISO9001を取得しているのかというと、建設業や製造業が圧倒的に多いです。

ただ、全ての業態・業種で認証可能なため、製造プロセスがない商社やサービス業での認証も広がっています。

(2) 要求事項の構成

ISO9001の規格は次のような構成となっています。

0項「序文」

1項「適用範囲」

2項「引用規格」

3項「用語及び定義」

4項「組織の状況」

5項「リーダーシップ」

6項「計画」

7項「支援」

8項「運用」

9項「パフォーマンス評価」

10項「改善」

0~3項は説明、4項~10項が要求事項のイメージです。

要求事項を組織活動に取り入れる(仕組化する)ことで、ISO9001を認証することができます。

要求事項(4~10項)がPDCAサイクルになっていて、継続的な改善につながる品質マネジメントシステムができあがります。

3.品質マネジメントシステムとは

ISOでの「マネジメント」は、「組織を指揮し管理するための調整された活動」のことをいいます。

経営層が経営的な管理を含み、組織活動全体を管理するために調整を行っていくことです。

「マネジメントシステム」とは何かというと、様々な組織活動(方針、目標及び目標達成のためのプロセス)を適切に関連付けし、一連の繋がりをつくること」です。

つまり品質マネジメントシステムとは、「顧客満足に繋がる組織活動を適切に関連付けし相互に作用させ、一連の繋がりをつくること」を意味しています。

4.ISO9001認証取得の目的

認証取得の目的は企業によって様々ですが、最も多い目的は「顧客要求に応えるため」です。

「取引先から要求されて」「入札用件に入っている」といった声が8割以上を占めています。

「要求はないが、対外的アピールで認証したい」「自社の製品品質向上・従業員教育の効果を期待している」

という声もあります。

5.ISO9001取得のメリット・デメリット

ISO9001取得のメリット・デメリットをまとめました。

■メリット

・取引先や顧客からの取引要件としてISO取得を提示されている場合、それを満たすことができる

・他社から信頼を得やすくなる

・組織のシステムが確立しやすくなる

・責任と権限が明確になる

・競合と差をつけることができる

■デメリット

・マニュアルや書類を作成する手間が増える

・保管する記録が増える

・審査費用が発生する

ISO9001を取得すると、顧客や取引先から信頼を得やすくなるというメリットがあります。

ただし、メリットだけでなくデメリットも考えた上で、ISO9001の必要性を検討しましょう。審査費用やISOのための人件費なども考える必要があります。

ISO9001取得のメリット・デメリットについては、こちらの記事でも詳しく解説しております。

6.ロゴマークの捉え方

ISO9001を取得すると、その証明として、登録証とロゴマークが発行されます。

このISO9001のロゴマークをホームページや名刺、会社のパンフレットなどに入れて利用できるようになります。

ISO9001の認証のロゴマークは、2つのマークが組み合わさってできています。

認定機関のマークと、審査を受けた審査機関(認証機関とも言います)のマークです。

また、必要によっては認証範囲をロゴマークの下部に記載しなければなりません。

7.ISO9001とは簡単に取得できるものなのか?

ISO9001と耳にすると、大量の書類や面倒な仕事が増える、というイメージを持つ人が多いのが現状です。

ISO9001を理解しながら自社に合わせたルール構築を行うのは簡単なことではありません。

規格要求事項に書かれる言葉は専門的な用語が含まれる上、堅苦しい表現で説明されることが多いです。

ただ、コンサル会社や経験のある人に依頼するなど、専門知識を持って自社に合わせたルール作りを行うことで、その後のISO9001が運用しやすい体制を作ることができます。

最初はISO9001の知識を持つ人をうまく活用してルール作りする方が良いでしょう。

8.ISO9001の取得方法

ISO9001を取得するには、全体の計画を立てていく必要があります。

大きく以下5つのステップを経てISO9001を取得することができます。

(1)計画を立てる

(2)ISO9001のルールを構築する

(3)ISO9001を運用する

(4)審査機関への申請を行う

(5)審査を受ける

(6)ISO9001認証取得完了

ISO9001を取得する方法と流れについては、こちらの記事で詳しく書いております。

9.ISO9001を効果的に活用するには?

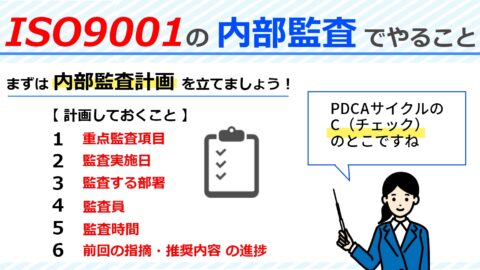

(1) PDCAサイクルを回す

PDCAサイクルとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(監視)、Act(改善)の頭文字を取ったものです。

ISO9001に則った運用をすれば、自然とPDCAサイクルを回すことができるようになっています。

P:どのように運用していくか、どうやってプロセスを管理するか等計画を立案

D:計画に則り、実行する

C:計画通り実行できているかを内部監査で確認する

A:内部監査の結果を踏まえ、トップマネジメントに運用の報告と改善指示をもらう

P:トップマネジメントからの改善指示をもとに、次の計画を立案する..

(2) 認証後、形骸化していないかチェック

たくさんのメリットがあるISO9001ですが、認証した後、しばらくすると形骸化してしまう企業もあります。

取得後の企業を対象に、形骸化してしまっていないかのチェックポイントを紹介します。

①手順書(ルール)が機能しているか

まずは「手順書(ルール)が機能しているか?」です。

ISO9001では規格と業務に沿ったマニュアルを作成します。

しかし、マネジメントシステムの運営をしていく中で、そのうちルールとは違うやり方に変わったり、ルール通り進められないという変化が発生します。

この変化への対応を後回しにしてしまうと、ルールと実態が異なるという状態になり、結果形骸化してしまう可能性があります。

②内部監査が機能しているか

「内部監査が機能しているか?」も重要なポイントです。

内部監査で改善につながる指摘を出せていない状態が続くと、改善の機会を失うことになり結果形骸化してしまうことがあります。

まとめ

ISO9001とは、顧客満足の追求を目的にした品質マネジメントシステムに関する規格です。

PDCAサイクルを回して継続的に改善していくという仕組みを実現するのに必要なことを定めた規格です。

取得すると、外部から信頼を得やすくなるというメリットがあります。

ISO9001を認証取得する際には、自社の目的に合わないまま取得してもメリットを感じることができないので、ISO9001のことをよく把握してから取り組むようにしましょう。

取得をお考えの方は、こちらの記事:ISO9001を取得する方法と流れもご参考になさってください。

← 記事の内容をまとめた動画はこちら!!

\ フォローしてね /

- SNSでシェア

- Tweet

ISO・Pマーク(プライバシーマーク)に関することなら

何でもお気軽にご相談ください

今聞きたいこと、今すぐ回答!

最短即日・全国対応いたします!お問合せは

こちらから全国どこでもオンラインで対応!

気軽にご相談ください!相談予約は

こちらから

お電話受付:平日9:30〜17:00

認証パートナーのサービスご説明資料

8,000社以上の支援実績に裏付けされた、

弊社サービスの概要を紹介しております。

資料の内容

- ・当社のサポート内容

- ・規格の概要

- ・取得までに必要な審査費用

ISO9001認証パートナー

サービスのご案内

認証パートナーの専門コンサルタントが御社の一員となって事務局業務を行います。

お客様の作業は審査機関との窓口役だけ。それ以外はすべてお任せください。

-

Pマーク

個人情報保護マネジメントシステム

高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立し、運用していることを示します。

認証パートナーなら、個人情報漏えい防止の観点も踏まえたサポートを実現します。Pマークの認証ページへ -

ISO9001

品質マネジメントシステム

品質マネジメントシステムは一貫した製品・サービスを提供し、顧客満足を向上させるための規格です。

認証パートナーなら、負担が増える形だけのISOではなく、より現場の実態に沿ったISOを実現します。ISO9001の認証ページへ -

ISO14001

環境マネジメントシステム

環境マネジメントシステムは環境を保護し、変化する環境状態に対応するための組織の枠組みを示します。

認証パートナーなら、課題になりがちな環境法令の対応についても一緒にサポート致します。ISO14001の認証ページへ -

ISMS・ISO27001

情報セキュリティマネジメントシステム

情報セキュリティマネジメントシステムは企業・組織の情報を守る規格です(ISMSとISO27001は同義)。

認証パートナーなら、情報セキュリティリスクへの対応計画、緊急時の対応計画踏まえPDCAサイクル回せるような仕組み作りを実現します。ISMS/ISO27001の認証ページへ -

ISO27017など各種対応規格

ISO27017やISO22000など各種規格もお得に 新規取得や運用・更新ができます。ご気軽にお見積りください。

-

複数規格の同時取得

ISOやプライバシーマークを同時に認証取得すると費用や工数を抑えることができます。安心してご相談ください