2025年10月20日

目次

Close

- 1. ISMSとは何か?基本の知識

- (1)ISMS=情報セキュリティマネジメントシステム

- (2)「ISMS」と「ISO27001」の違い

- (3)ISMS(ISO27001認証)取得のメリット

- (4)ISMS認証取得にかかる費用

- (5)ISMS認証が事実上「必須」とされる企業・業種とその取得メリット

- (6)ISMS認証は本当に必要?取得判断のポイント

- 2. ISMS(ISO27001)取得の流れ 7ステップ

- (1)ISMS取得の計画を策定する

- (2)認証機関を選定する

- (3)情報セキュリティマネジメントシステムを構築する

- (4)情報セキュリティマネジメントシステムを運用する

- (5)内部監査とマネジメントレビューを行う

- (6)審査を受ける

- (7)ISMS認証を取得する

- 3. ISMS取得後のフォローアップと継続的運用のポイント

- 4. ISMS認証取得で難しい6つのポイントと対策

- (1)規格要求事項の理解と解釈

- (2)リスクアセスメントの実施

- (3)ISMS文書の作成

- (4)従業員への教育・訓練

- (5)運用体制の維持

- (6)審査でよくある指摘事項への対応

- 5. ISMS認証取得をスムーズに進めるための工夫

- (1)コンサルタント・ツールの活用法

- (2)他社の成功事例から学ぶ

- 6.【成功事例】ISMSコンサルを活用した企業様のお声

- (1)株式会社ビルディング・ブックセンター様 :運送業

- (2)ジーリンクス株式会社様 :情報通業・人材派遣業

- 7. まとめ

「ISMS取得って何からすればいいの?全体の流れがよくわからない」

このような疑問をお持ちではないでしょうか。

情報セキュリティ対策の重要性が高まるなか、ISMS認証取得を検討する企業が増えています。

しかし、ISMS認証取得のプロセスや費用について、十分な理解なくスタートすると、途中で挫折してしまうリスクがあります。

この記事では、ISMS認証取得の基本知識から、具体的な取得手順、注意するポイントまで、体系的に解説します。

最後までお読みいただくと、ISMS認証取得に必要な知識が身につき、自社に最適な取得プランを立てられるようになります。セキュリティ対策を強化し、ビジネスの信頼性を高める第一歩を踏み出してください。

1. ISMSとは何か?基本の知識

認証取得のスタートラインは、ISMSの基本を理解することです。最初に、ISMSの定義や取得のメリット、かかる費用といった概要を確認しましょう。

- ISMS=情報セキュリティマネジメントシステム

- 「ISMS」と「ISO27001」の違い

- ISMS(ISO27001認証)取得のメリット

- ISMS認証取得にかかる費用

(1)ISMS=情報セキュリティマネジメントシステム

ISMSとは、情報セキュリティマネジメントシステム(Information Security Management System)の略称です。

組織における情報セキュリティ対策を確立し、運用・管理するための包括的な枠組みのことを指します。

【ISMSの要素】

- 機密性:情報資産への不正アクセスを防止する仕組みを確立すること。

- 完全性:情報資産の改ざんや破壊を防ぎ、正確性を保つ仕組みを確立すること。

- 可用性:許可された利用者が、必要な時に確実に情報資産にアクセスできる仕組みを確立すること。

- 法令順守:個人情報保護法をはじめとする関連法令を順守する仕組みを確立すること。

- 継続的改善:PDCAサイクルを回し、継続的に情報セキュリティを改善する仕組みを確立すること。

ISMSは、これらの要件を満たす組織的な管理体制の構築を目指すものです。

企業を取り巻くさまざまなリスクに対処するためには、情報セキュリティ対策の設計から運用まで、包括的に実施する必要があります。

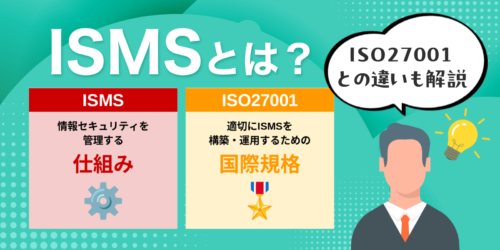

(2)「ISMS」と「ISO27001」の違い

ISMSに本格的に取り組もうとする際は、実質的には、「ISO27001」認証の取得を目指すことになります。

ここで「ISMS」と「ISO27001」の関係性を整理しておきましょう。

【ISMSとISO27001の違い】

- ISMS:情報セキュリティ対策に取り組む組織的な仕組み全般を指します。

- ISO27001:ISMSを運用する際の国際規格で、ISMSの認証基準として用いられます。

ISMSを構築する場合、ほとんどの企業はISO27001認証の取得を目標にします。ISO27001認証は、自社のISMSが国際規格に適合していることを第三者機関に認めてもらうことを意味します。

なお、ISO27001を参考に独自のISMSを構築することも可能です。しかしながら、取引先からの信頼獲得やグローバル展開を見据えると、ISO27001認証の取得が望ましいといえます。

(3)ISMS(ISO27001認証)取得のメリット

認証取得のプロセスを経て、しっかりとしたISMSを構築することは、セキュリティリスクを低減させるために非常に有効です。

結果として顧客や取引先からの信頼を獲得でき、ビジネスチャンスの拡大につながります。

【ISMS取得のメリット】

- 信頼性の向上:第三者機関の審査を経てISMS認証を取得すると、情報セキュリティ対策の信頼性を対外的に示せます。企業イメージの向上につながります。

- セキュリティ意識の向上:ISMS認証の取得過程で、従業員全体のセキュリティ意識が高まります。日常業務上の注意点が明確になり、事故の未然防止につながります。

- リスクの可視化:リスクアセスメント(リスクの特定・分析・評価のプロセス)を通じて自社の情報セキュリティリスクを可視化できます。リスクの全容を把握したうえで、優先度の高いリスクへの対策を講じられます。

- ビジネスチャンスの拡大:入札などの取引条件にISMS認証の取得が求められるケースが増えています。ISMS認証を取得しておくと、新たなビジネスチャンスをつかみやすくなります。

- 情報漏えい時の対処が明確化:ISMSでは、万が一の情報漏えい発生時の対処手順があらかじめ定められています。迅速な事後対応を取ることが可能です。

(4)ISMS認証取得にかかる費用

ISMS認証取得にかかる費用は、会社規模や業種、認証範囲によって異なります。

どの企業でもかならず生じる費用として「審査費用」があります。具体的な金額は認証機関によっても変動するため一概にはいえませんが、目安(平均)として下表をご確認ください。

※上記の詳細は、こちらで解説しています。

ほかには、以下のコストも発生します。

【審査費用以外のコスト】

- コンサルティング費用:ISMSの構築や運用を支援してもらうためのコンサルタント料金です。ISMS認証取得の経験が豊富なコンサルタントに依頼することが望ましいでしょう。(*1)

- 教育費用:従業員に対してISMSの教育・訓練を実施する際の費用です。外部講師を招く場合は、講師料なども必要になります。

- システム対策費用:技術的脆弱性の改善やログ管理などのためのシステム導入にかかる費用です。自社の現状のセキュリティレベルによって大きく変動します。

- 社内工数:ISMSの構築・運用にかかる社内の工数費用です。社内の役割分担を明確にし、業務に支障が出ないよう計画的に進めることが大切です。

*1:コンサルティング費用の相場は50〜150万円となりますが、認証パートナーにご依頼いただいた場合月額4万円(年間48万円)が基本的な料金となります。

詳しくは以下の資料にてご確認いただけます。

(5)ISMS認証が事実上「必須」とされる企業・業種とその取得メリット

ISMS認証は法的に義務付けられているものではありませんが、顧客や取引先からの信頼獲得、入札条件のクリア、事業継続性の確保などの観点から、取得が実質的に「必須」とされる企業・業種が存在します。

【ISMS取得が求められる主な業種】

以下の業種では、情報セキュリティの重要性が高く、ISMS認証の取得が取引条件や信頼の証として強く求められる傾向があります。

| 業種・企業分類 | ISMS取得が求められる理由 |

IT・システム開発・運用業 | 顧客の機密情報や個人情報を扱うため、情報管理体制の証明が必要。官公庁・大企業の入札条件にもなる。 |

クラウドサービス(SaaS/PaaS)事業者 | 顧客データやシステムを預かる立場として、高いセキュリティレベルの担保が不可欠。 |

BPO・コールセンター・受託業務企業 | 委託元から個人情報を預かるため、厳格なセキュリティ管理体制の証明が必要。 |

| 医療・介護・金融・保険・人材業界 | 機密性の高い情報を扱い、法令遵守とセキュリティ体制の証明が強く求められる。 |

| 製造・物流業界(広範な取引ネットワークを持つ企業) | 海外拠点や多数の取引先との情報共有において、サプライチェーン全体のセキュリティリスク低減が必要。 |

【ISMS取得によるメリットと実例】

ISMS認証の取得は、単なるセキュリティ対策にとどまらず、企業の競争力や信頼性向上にも直結します。

特にSaaS事業者や委託業務企業においては、以下のような具体的なメリットが報告されています。

| 取得メリット | 内容 |

契約獲得の競争優位性 | セキュリティを重視する大企業や官公庁との契約獲得に有利。 |

セキュリティチェックの円滑化 | 新規顧客からのセキュリティ審査にスムーズに対応可能。 |

委託元からの信頼獲得 | 委託先としてのセキュリティ体制を客観的に証明できる。 |

| 社内意識の向上と業務効率化 | セキュリティ意識の浸透により、業務の質と効率が改善。 |

| 選定条件からの除外 | 「ISMS認証の有無による選定」から外れることで、機会損失を防止。 |

ISMS認証は、単なる形式的な取得ではなく、企業の信頼性・安全性・持続可能性を示す重要な指標です。特に情報を扱う業種においては、今後ますますその必要性が高まると考えられます。

(6)ISMS認証は本当に必要?取得判断のポイント

ISMS認証の取得は、費用や工数がかかるため、すべての企業にとって必須ではありません。しかし、取引先からの要求や自社の事業特性によっては、取得が事実上「必須」となるケースもあります。

ここでは、Pマークとの違いや取得判断の軸を整理し、ISMSが必要かどうかを見極めるためのポイントを紹介します。

【ISMSとPマークの違い】

| 比較項目 | ISMS(ISO27001) | Pマーク(プライバシーマーク) |

対象範囲 | 組織全体の情報資産(個人情報、技術情報、営業情報、ノウハウなど) | 個人情報に特化 |

主な目的 | 情報セキュリティのリスク管理体制の構築・継続的改善 | 個人情報保護体制の整備・運用 |

国際性 | 国際規格(グローバルに通用) | 日本国内規格 |

| 審査主体 | 認定認証機関(JAB認定) | JIPDECまたは指定審査機関 |

| 主な取得企業 | IT・BPO・製造業・SaaS・グローバル展開企業など | BtoC事業者・人材業・小売業など |

| 判断軸 | 取引先からの要求、機密情報の多さ、海外拠点との連携 | 国内消費者向けビジネス、個人情報の取り扱い量 |

Pマークは「個人情報保護」の証明であり、ISMSは「組織全体の情報セキュリティ管理」の証明です。個人情報以外にも営業情報や技術資料などを扱う企業には、ISMSの方が適しています。

【ISMS取得判断のチェックポイント】

以下の項目に複数該当する場合、ISMS認証の取得を検討する価値があります。

| チェック項目 | ISMS取得の必要性 |

顧客・取引先からISMS取得を求められたことがある | 入札や契約条件として求められる場合、取得は必須 |

機密性の高い情報(設計図、契約情報、特許、ノウハウなど)を扱っている | 情報漏洩リスクが事業継続に直結するため、取得のメリット大 |

クラウドサービスやシステム開発を行っている | 顧客データを扱うため、セキュリティ体制の証明が必要 |

| 海外拠点や外部委託先との情報共有が多い | グローバルな信頼性確保のため、国際規格であるISMSが有効 |

| Pマーク取得済みだが、管理対象を個人情報以外にも広げたい | 組織全体の情報管理体制を構築するならISMSが適切 |

| 競合他社がすでにISMS認証を取得している | セキュリティ対策が競争優位性となる市場では取得が推奨される |

| 法令順守体制を客観的に証明したい | 個人情報保護法などの遵守を示す手段として有効 |

ISMS認証は、単なるセキュリティ対策ではなく、企業の信頼性・競争力・法令順守体制を示す重要な指標です。特にBtoB企業やSaaS事業者、グローバル展開を目指す企業にとっては、将来的な取引拡大やリスク管理の観点から、取得を前向きに検討する価値があります。

2. ISMS(ISO27001)取得の流れ 7ステップ

続いて、ISMS認証取得の流れを7つのステップに分けて解説します。

- ISMS取得の計画を策定する

- 認証機関を選定する

- 情報セキュリティマネジメントシステムを構築する

- 情報セキュリティマネジメントシステムを運用する

- 内部監査とマネジメントレビューを行う

- 審査を受ける

- ISMS認証を取得する

計画策定から認証取得までにかかる期間は「およそ半年〜1年」です。それぞれの詳細を、以下で見ていきましょう。

(1)ISMS取得の計画を策定する

1つめのステップは「ISMS取得の計画を策定する」です。

ISMS取得の第一歩は、取得の目的と範囲を明確にし、具体的な計画を立てることです。プロジェクトチームを結成し、スケジュールや予算を綿密に策定することがポイントとなります。

【ISMS取得計画のおもな項目】

- 取得目的の明確化:情報セキュリティ対策の強化、取引先からの信頼獲得など、ISMS取得の明確な目的を定義します。組織のビジネス戦略に沿った目的設定が重要です。

- 認証範囲の決定:人的・物的・技術的資源を考慮し、ISMS認証の対象とする業務領域と拠点を決めます。段階的に範囲を拡大する計画を立てるやり方もあります。

- 目標時期の設定:ISMS取得までのマイルストーンを定め、逆算してスケジュールを組みます。一般的には6カ月~1年程度を目安とし、無理のない計画を立てることが大切です。

- 予算の見積もり:審査費用、コンサルティング費用、設備投資など、ISMS取得にかかる費用を洗い出し、予算を確保します。費用対効果を見極め、経営層の承認を経ることが重要です。

- プロジェクトチームの編成:経営層を含む社内の責任者を選定し、権限と責任を明確にしたプロジェクトチームを結成します。部門横断的なメンバー構成とし、全社的な取り組みとして推進します。

綿密な計画策定によってISMS取得の道筋が明確になり、組織全体で取り組む体制が整います。目的と範囲を見据えた現実的な計画立案が、ISMS取得の成否を左右するといえるでしょう。

(2)認証機関を選定する

2つめのステップは「認証機関を選定する」です。

ISMS認証の審査を行う認証機関の選定は、取得プロセスの重要なステップです。

ここでいう認証機関とは、ISO 27001に基づくISMS認証審査を実施し、認証書を発行する第三者機関のことを指します。

国内に60社ほど存在しており、自社のビジネス特性や経営資源を考慮し、最適な認証機関を見極める必要があります。

【認証機関選定の3つのポイント】

- 審査費用が適切か:複数の認証機関に相見積もりを取り、審査費用が適切な水準にあるかを確認します。安すぎる場合は対応に不安が残り、高すぎる場合は過剰なコストとなる恐れがあります。

- 自社の要望に合わせた対応が可能か:自社のISMS運用方針に合った審査を行ってくれる認証機関を選ぶことが重要です。ルール重視の審査を希望するのか、現場重視の審査を希望するのかなど、自社の要望をヒアリングしてくれる認証機関が望ましいでしょう。

- 対応のスピード:見積もり依頼への回答、審査日程の調整、認証書の発行など、認証取得のプロセスではすみやかな対応が求められます。問い合わせへの反応の速さも、認証機関選定の重要な判断材料となります。

単に料金の安さだけでなく、総合的な視点から認証機関を比較検討することが大切です。詳しくは、以下の記事もあわせてご覧ください。

(3)情報セキュリティマネジメントシステムを構築する

3つめのステップは「情報セキュリティマネジメントシステムを構築する」です。

選定した認証機関の基準に則り、自社の情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を構築します。ISO27001の要求事項を満たす体系的な仕組みづくりがポイントとなります。

【ISMSのおもな構築項目】

- 情報セキュリティポリシーの策定:経営者の意向を明文化した基本方針を定め、組織全体のセキュリティ目標を設定します。ポリシーに基づき、具体的な対策基準や手順を規定します。

- 資産の洗い出しとリスク評価:情報資産を特定し、各資産の機密性・完全性・可用性を評価します。資産ごとの脅威と脆弱性を分析し、リスクの度合いを判定していきます。

- リスク対応策の立案と実施:リスク評価の結果を踏まえ、リスク対応策を立案します。リスクの回避・低減・移転・保有の選択肢から、最適な対応策を決定し実施しましょう。

- 文書化と記録の管理:ISMS関連の規程・手順を文書化し、承認プロセスを定めます。文書の最新版管理と、セキュリティ事象の記録・エビデンスの保管ルールを規定します。

- 教育・訓練と周知徹底:全従業員にISMSの基礎知識と実践スキルを習得させる教育・訓練プログラムを実施します。ポリシーや手順の周知を徹底し、セキュリティ意識の向上を図ります。

ISO27001の要求事項を自社の実態に合わせて具現化し、現場に浸透させることが大切です。経営層のリーダーシップの下、全社一丸となってISMSを構築する必要があります。

(4)情報セキュリティマネジメントシステムを運用する

4つめのステップは「情報セキュリティマネジメントシステムを運用する」です。

構築したISMSが、実際の業務の中で確実に機能しているかをチェックしながら、ISMSの運用を進めていきます。日々の活動のなかで、PDCAサイクルを回し、継続的な改善を図ることが重要です。

【ISMSの運用におけるおもな活動】

- セキュリティ対策の実施:情報資産の管理・アクセス制御・ネットワークセキュリティ・インシデント対応など、立案したセキュリティ対策を着実に実行に移します。対策の実施状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて是正します。

- ログの取得と分析:システムの利用ログやアクセスログを取得し、不審な兆候がないかを定期的に分析します。ログの保存期間と破棄ルールを定め、確実に運用します。

- 変更管理の徹底:ハードウェア・ソフトウェアの変更、システム設定の変更など、ITインフラの変更を厳格に管理します。変更の申請・承認プロセスを定め、変更履歴を記録に残します。

- 委託先の管理:情報システムの運用・保守を外部に委託している場合、委託先のセキュリティ対策状況を定期的に確認します。サービスレベル契約(SLA)に基づき、委託先の管理責任を明確にします。

- インシデント対応:セキュリティインシデント発生時の連絡体制と対応手順を明確にし、インシデントの検知から原因究明、再発防止まで確実に実施します。インシデント対応の机上訓練を定期的に行います。

ISMSを継続的に運用し、その有効性を高めていくことが、真の意味でのISMS取得といえます。形骸化させることなく、組織のセキュリティレベルの向上につなげていくことが大切です。

(5)内部監査とマネジメントレビューを行う

5つめのステップは「内部監査とマネジメントレビューを行う」です。

ISMSが適切に運用されているかを検証するため、定期的に内部監査を実施します。また、監査結果を踏まえ、経営層がISMSの見直しを行うマネジメントレビューも不可欠です。

【内部監査のおもなポイント】

- 監査計画の策定:監査の目的・範囲・スケジュールを定めた監査計画を策定します。リスクの高い領域や前回の指摘事項を重点的に監査するなど、メリハリをつけましょう。

- 監査チームの編成:監査の客観性と独立性を担保するため、被監査部門から独立した監査チームを編成します。監査スキルを持つ要員を選抜し、監査手法の研修を実施します。

- 監査の実施:現場の観察・証跡の検証・関係者へのインタビューなどにより、規程・手順の遵守状況をチェックします。監査指摘事項は具体的に記述し、改善策の提言を行いましょう。

- 監査報告書の作成:監査結果を監査報告書としてまとめ、経営層に報告します。指摘事項の改善計画を監査対象部門に求め、フォローアップ監査の実施スケジュールを明示します。

- マネジメントレビューの実施:監査報告を受け、経営層がISMSの見直しを行います。ISMSの基本方針、リスク対応計画、経営資源の配分などを再検討し、改善の方向性を打ち出します。

内部監査とマネジメントレビューを通じ、ISMSの継続的改善のサイクルを回していきます。形式的な監査に陥ることなく、真摯に改善に取り組む組織文化の醸成が大切です。

(6)審査を受ける

6つめのステップは「審査を受ける」です。

ステップ5までのプロセスを経て、ISMSの構築・運用ができたら、いよいよ審査です。

外部の認証機関による審査を受け、客観的に評価してもらいます。審査は2段階で行われ、書類審査と現地審査が実施されます。

【ISMS審査のおもな流れ】

- 審査申請:認証機関に審査の申請を行います。組織の概要・認証範囲・審査希望時期などを伝え、審査日程を調整します。

- 一次審査(書類審査):作成したISMS関連文書の記載内容が、ISO27001の要求事項を満たしているかが確認されます。文書の不備や矛盾点を指摘された場合、必要な是正措置を取ります。

- 二次審査(現地審査):審査員が現地を訪れ、ISMSが文書通りに運用されているかを詳細に確認します。インタビューやサンプリングにより、客観的証拠を収集し評価します。

- 不適合の是正:審査での指摘事項に対し、是正処置を実施します。根本原因を究明し、再発防止策を講じることが大切です。是正結果報告書を作成し、審査員の確認を受けます。

- 認証判定委員会:現地審査の結果と是正結果を踏まえ、認証機関内の判定委員会で認証可否の判定が行われます。認証基準への適合性が確認されれば、認証書が発行されます。

審査では、審査員の客観的な視点から得られる気づきを真摯に受け止め、改善につなげる姿勢を持つことが大切です。

(7)ISMS認証を取得する

7つめのステップは「ISMS認証を取得する」です。

外部審査に合格し、認証基準に適合していると認められれば、いよいよISMS認証を取得できます。

ただし、これがゴールではなく、新たなスタート地点に立ったといえるでしょう。

【ISMS認証取得後のおもな取り組み】

- 認証範囲の拡大:必要に応じて、最初の認証範囲を足がかりに徐々に適用範囲を広げていきます。全社的なISMS運用を目指し、継続的に拡大計画を策定・実行していきましょう。

- サーベイランス審査:認証取得後は、年1回のサーベイランス審査(認証維持のための定期的な確認審査)を受け、ISMSが継続的に機能しているかを確認します。日々の運用の積み重ねが審査での評価につながることを意識します。

- 更新審査:認証の有効期限(3年)が近づいたら、更新審査を受けISMS認証を更新します。形骸化した運用を続けるのではなく、最新の脅威動向やリスク評価を反映し、ISMSを進化させ続けることが大切です。

ISMS認証取得は、セキュリティ対策の第一歩であり、終着点ではありません。認証基準に適合し続けることはもちろん、新たなセキュリティリスクに対応し、ISMSを進化させ続けることが求められます。

3. ISMS取得後のフォローアップと継続的運用のポイント

ISMSは、認証を取得して終わりではなく、「継続的に運用・改善してこそ価値がある」仕組みです。

取得直後は意識が高くても、時間が経つと形骸化するリスクがあるため、PDCAサイクルを回しながら、実務に根ざした運用を続けることが重要です。

【PDCAサイクルに基づくISMS運用】

| サイクル | 活動内容 | 実施ポイント |

P(計画) | リスクアセスメントやマネジメントレビューの結果をもとに、次期のセキュリティ目標と計画を策定 | 外部環境や技術動向を踏まえた柔軟な計画が必要 |

D(実行) | セキュリティ対策の実施、教育・訓練の継続 | 部門別・役職別の教育で意識向上を図る |

| C(点検) | 内部監査やサーベイランス審査による運用状況の検証 | 記録・証跡の整理とエビデンス管理が重要 |

| A(改善) | 指摘事項やインシデントへの是正処置、文書・手順の見直し | 再発防止策の定着と文書の最新化が鍵 |

【ISMS運用後の主なフォローアップ活動】

- 改善活動の定着化:監査やレビューでの指摘事項を確実に是正し、再発防止の仕組みを整備

- リスクアセスメントの見直し:組織変更や新技術導入に応じて、リスク評価と対応策を更新

- 教育・訓練の継続実施:年1回の全社教育に加え、部門別・役職別の研修で現場の意識を高める

- 文書・記録の更新:セキュリティポリシーや手順書を運用実態に合わせて定期的に改訂

- 最新動向のキャッチアップ:IPAや業界団体の情報をもとに、脅威や技術の変化に対応

- 従業員の巻き込み:現場からの改善提案を吸い上げ、ISMS活動に反映

- 経営層の関与:マネジメントレビューを戦略的な意思決定の場として活用

【審査対応:サーベイランス審査と更新審査】

| 審査の種類 | 実施時期 | 審査の目的とポイント |

サーベイランス審査(維持審査) | 認証取得の翌年から毎年1回 | ISMSが有効に運用されているかを確認。指摘事項には迅速な是正対応が必要。 |

| 更新審査 | 認証有効期限(3年)の満了前 | 3年間の運用全体を評価。環境変化や新たな脅威への対応状況が重視される。 |

ISMSの目的は「認証の維持」ではなく、「組織の安全性と信頼性を高め続けること」です。

日常業務に密着したフォローアップ活動を通じて、ISMSの価値を最大化し、持続可能な情報セキュリティ体制を築いていきましょう。

4. ISMS認証取得で難しい6つのポイントと対策

ISMS認証取得の道のりは平坦ではありません。取得プロセスで直面しやすい難しさを認識し、適切に対処する必要があります。

以下では、ISMS認証取得における6つの難しいポイントと、その対策を解説します。

- 規格要求事項の理解と解釈

- リスクアセスメントの実施

- ISMS文書の作成

- 従業員への教育・訓練

- 運用体制の維持

- 審査でよくある指摘事項への対応

(1)規格要求事項の理解と解釈

1つめのポイントは「規格要求事項の理解と解釈」です。

ISO27001の規格要求事項は、抽象度が高く、理解が難しいという声をよく耳にします。規格の意図を正しく読み取り、自社に合った解釈をすることが重要となります。

【規格理解のポイント】

- 経験者の知見の活用:ISMS認証取得の経験者の知見を積極的に取り入れましょう。社内に経験者がいない場合は、外部コンサルタントを活用します(認証パートナーでもご相談を承っております)。

- IPAなどのガイドラインの参照:情報処理推進機構(IPA)などが公開しているガイドラインを参考にしましょう。規格の解釈の助けになるはずです(参考:情報セキュリティ関連ガイド(IPA))。

- セミナーの受講:ISMS関連のセミナーを受講し、規格要求事項の理解を深めましょう。専門家の解説を直接聞くと、規格の意図がより明確になります。

(2)リスクアセスメントの実施

2つめのポイントは「リスクアセスメントの実施」です。

リスクアセスメント(情報資産に対する脅威と脆弱性を識別し、リスクを分析・評価するプロセス)は、ISMS構築の中核をなすプロセスですが、適切に実施するのは容易ではありません。

網羅的にリスクを洗い出し、客観的に評価することが難しいと感じる企業は多いでしょう。

【効果的なリスクアセスメントのコツ】

- 部門横断的な実施:特定の部門だけでリスクを洗い出すのではなく、部門横断的にリスクアセスメントを実施しましょう。多様な視点からリスクを特定できます。

- 経営層の巻き込み:リスクアセスメントのプロセスに経営層を巻き込むことが効果的です。経営的な観点からもリスクを評価してもらうと、より実効性の高い対策につなげられます。

- リスクシナリオの活用:リスクの洗い出しには、リスクシナリオを活用するのが有効です。「もしも~だったら」と仮定し、起こり得る事象を具体的にイメージすると、漏れのないリスク特定が可能になります。

- 定量的評価の工夫:定量的なリスク評価には、一定の工夫が必要です。客観的な基準を設けるとともに、評価の前提条件を関係者で共有することが有効だといえます。

- アセスメントのPDCA:リスクアセスメントも、PDCAサイクルを回すことが効果的です。定期的にリスクの再評価を行い、アセスメントのやり方自体も継続的に改善していくことが望ましいでしょう。

機械的・形式的なリスクアセスメントに陥らないためには、常に実効性を意識することが大切です。現場の実態を踏まえた評価を心掛けましょう。

(3)ISMS文書の作成

3つめのポイントは「ISMS文書の作成」です。

ISMS構築で必要なISMS文書の作成は、ボリュームが多く、負荷が大きい作業だと感じる企業が少なくありません。網羅性と実効性を両立させた文書づくりが求められます。

【実効性の高いISMS文書作成のポイント】

- 現場の実態の反映:机上の空論に陥らないよう、現場の実態を踏まえた文書内容にすることが重要です。現場の担当者の知見を積極的に取り入れましょう。

- 関連部門の巻き込み:ISMS文書の作成は、情報システム部門だけの仕事ではありません。関連部門の担当者も巻き込み、会社全体でISMSを作り上げていくことが大切です。

- テンプレートの活用:ゼロから文書を作るのは非効率です。認証機関などが提供しているテンプレートがあれば上手く活用し、自社の実態に合わせてカスタマイズしていくのが得策といえます。

- マニュアルのスリム化:マニュアルは、詳細すぎても使いづらくなります。必要十分な内容に絞り、シンプルでわかりやすい構成を心掛けましょう。

- 改訂履歴の明確化:文書の改訂履歴を明確に記録しておくことが大切です。何をどう変更したのかを追跡できるよう、適切な版数管理を行いましょう。

ISMS文書は、日々の業務の中で自然に使われる文書になるよう、現場の実態に即した使いやすさも意識しましょう。

社内リソースだけで対応が難しい場合は、コンサルタントを使うことをおすすめします。認証パートナーへのご相談は、無料オンラインで受け付けています。以下のリンクよりお気軽にご連絡ください。

(4)従業員への教育・訓練

4つめのポイントは「従業員への教育・訓練」です。

ISMSを実効あるものにするには、従業員のセキュリティ意識の向上が欠かせません。継続的な教育・訓練の仕組みを確立することが重要となります。

【従業員教育を実効性あるものにするコツ】

- トップのコミットメントの明示:従業員の意識を高めるには、トップ自らがセキュリティの重要性を語ることが効果的です。経営層のコミットメントを明確に示し、全社の意識改革を図りましょう。

- 役割に応じた教育の実施:従業員の役割に応じて、必要なセキュリティ教育を実施することが大切です。管理職向け、一般社員向けなど、階層別の教育プログラムを用意するのが望ましいでしょう。

- わかりやすい教材の工夫:セキュリティの専門用語を羅列するだけでは、従業員は理解できません。イラストや動画など、視覚的でわかりやすい教材を工夫することが効果的です。

- 効果測定の実施:教育の効果を測定し、PDCAを回すことが重要です。eラーニングのスコアや理解度テストの結果を分析し、教育プログラムの継続的改善につなげましょう。

- 日常業務への落とし込み:研修で学んだことを日常業務に落とし込むことが何より大切です。職場の話し合いの場などを活用し、セキュリティの実践について継続的に議論することが求められます。

単発の研修で終わらせるのではなく、日常の業務プロセスの中に教育・訓練を組み込むことが大切です。従業員一人ひとりが、自分ごととしてセキュリティに取り組む文化を根付かせましょう。

(5)運用体制の維持

5つめのポイントは「運用体制の維持」です。

ISMSの構築だけでなく、実効性のある運用体制を整備しなければ、本来の効果を発揮できません。認証取得後も、ISMSを継続的に運用していくための工夫が必要です。

【ISMSの運用体制を維持するポイント】

- 推進組織の設置:ISMSを継続的に推進していくための常設組織を設けます。各部門の代表者を集めた推進委員会を設置し、定期的に会合を開くなどの工夫が有効です。

- 監査体制の整備:内部監査の質を高め、ISMSの実効性を担保することが重要です。力量のある監査員を計画的に育成するとともに、監査結果を経営層へ適切にフィードバックする体制を整備しましょう。

- インシデント対応力の強化:インシデント発生時の対応力を高めることが運用体制の維持に欠かせません。定期的な訓練の実施や、インシデント管理システムの導入などにより、迅速かつ適切な対応を可能にする備えが肝心です。

- マネジメントレビューの実効性向上:マネジメントレビューを形骸化させないことが重要です。単なる報告会に終わらせるのではなく、経営層による実質的な議論の場とすることが大切だといえます。

(6)審査でよくある指摘事項への対応

6つめのポイントは「審査でよくある指摘事項への対応」です。

ISMS認証の審査では、単なる文書の整備だけでなく、実際の運用状況や継続的改善の仕組みまで厳しくチェックされます。

特に初回認証や年次のサーベイランス審査では、「何をどこまで求められるか分からない」まま準備を進めてしまい、指摘を受ける企業が少なくありません。

以下の表では、審査で頻出する指摘事項とその具体的な回避策を分野別に整理しています。

【指摘事項と回避策一覧】

| 分野 | 主な指摘事項 | 指摘理由の例 | 回避策 |

リスクアセスメント | リスクの洗い出し漏れ、評価基準の曖昧さ | 情報資産の特定が不完全、評価が主観的 | 情報資産一覧+業務フローから網羅的に特定し、定量・定性的な評価基準を文書化・共有 |

文書・記録管理 | 文書と現場運用の不一致、古い版の残存、記録不足 | 手順書が現場で守られていない、エビデンスが不十分 | 文書改訂時の周知徹底、最新版のみ運用、記録の棚卸とリスト化 |

内部監査・レビュー | チェックリスト確認だけで終わる、議事内容が抽象的 | 実効性の検証が不十分、改善につながらない | 課題→是正→フォローアップまで一連管理、リスク再評価や教育状況も議論対象に含める |

教育・訓練 | 実施記録がない、理解度確認が未実施 | 教育の実施証跡が残っていない | 教育計画・受講記録・理解度テストを一元管理、eラーニングや小テストの活用 |

| 是正処置 | 指摘事項の未完了、再発防止策の不十分 | 是正が場当たり的、効果検証がない | 是正報告書の作成、完了時期・責任者の明確化、効果検証の記録とPDCAへの反映 |

| 運用・現場 | 文書と実態の乖離、アクセス制御などのルール未遵守 | 現場でのルール運用が不徹底 | 内部監査で文書と実態の整合性を厳しく確認、必要に応じて文書または運用を修正 |

| 監査体制 | 監査員の独立性・力量不足 | 自部門を監査、知識不足 | 被監査部門と独立した監査員を選任、定期的な研修で力量維持 |

| 従業員周知 | セキュリティポリシーの理解不足、周知の証拠がない | 教育の実施はあるが記録がない | 署名簿、理解度テスト、eラーニングログなどの記録を確実に残す |

【審査対策のポイント】

- 文書と実態の整合性:現場で実際に守られているかを内部監査で厳しくチェック

- エビデンスの確保:教育・訓練、監査、是正処置などの記録を体系的に保管

- リスク評価の客観性:評価基準を明文化し、関係者間で統一

- 監査体制の強化:独立性と力量を確保した監査員による実効性のある監査

- 従業員の巻き込み:教育の実施だけでなく、理解度や周知の証拠を残す

ISMS審査で最も重視されるのは、「規程通りに運用されているか」という実効性です。形式的な整備だけでなく、日常業務に根ざした運用と記録の裏付けが不可欠です。

これらの対策を事前に講じることで、不要な指摘を回避し、スムーズな認証取得・維持につながります。

5. ISMS認証取得をスムーズに進めるための工夫

ISMS認証の取得は、通常半年〜1年程度かかる一大プロジェクトです。初めて取り組む企業にとっては、「どこから手を付けるべきか」「どう進めればよいか」が分かりづらく、計画的かつ効率的な進行が求められます。

そのため、外部リソースの活用や他社の成功事例から学ぶことが、取得の近道となります。

(1)コンサルタント・ツールの活用法

| 活用手段 | 主なメリット | 活用ポイント |

ISMSコンサルタント | ・規格解釈や文書作成の時間短縮 ・審査で指摘されにくい高品質な構築 ・社内に専門知識がなくても推進可能 | ・業種・規模に合った支援実績があるか ・自立運用を目的とした指導か ・料金体系とサポート範囲が明確か |

| ISMS対応ツール (クラウド型など) | ・文書管理の効率化(改訂履歴・最新版管理) ・リスクアセスメントの統一・自動化 ・教育・インシデント記録の証跡化 | ・属人化を防ぎ、継続運用しやすい |

近年では「コンサル+クラウドツール」のハイブリッド型支援も増えており、初めてでも分かりやすく、運用が属人化しにくい仕組みづくりが可能です。

(2)他社の成功事例から学ぶ

ISMS取得を成功させる企業には、共通する工夫があります。以下のような要素を参考に、自社の取り組みに活かしましょう。

| 工夫ポイント | 内容 |

適用範囲の賢明な設定 | 最初はリスクが高く管理しやすい部門に絞り、段階的に拡大することで無理なく進行 |

経営層の積極的関与 | 経営層が目的を明確に伝え、予算・リソースを確保することで全社的な推進力を確保 |

| 既存業務への組み込み | 新しい業務を増やすのではなく、既存業務にセキュリティ要件を組み込むことで形骸化を防止 |

また、以下の方法で事例を収集することができます。

- 認証機関の公開事例:ウェブサイトで業種・規模別の事例を確認可能

- コンサルタントへの相談:成功・失敗パターンを踏まえた具体的なアドバイスが得られる

ISMS認証取得は、単なる文書整備ではなく、組織全体のセキュリティ体制を構築するプロジェクトです。外部の力を借りながら、他社の知見を取り入れることで、より確実かつ効率的に取得を進めることができます。

また、ISMSの運用は、認証取得時の一時的な盛り上がりで終わらせず、地道な活動を継続していくことが大切だと心得ておきましょう。

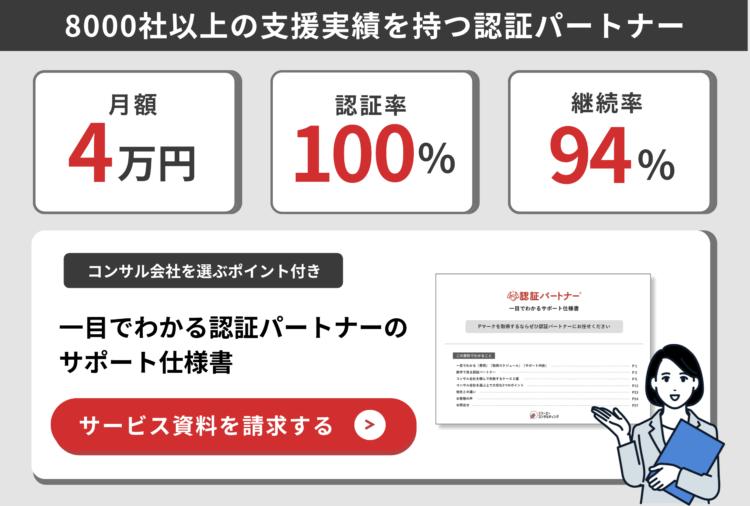

ISMS認証の取得から体制維持までをサポートするサービスとして、ぜひご検討いただきたいのが認証パートナーがご提供するサービスです。

月額費用4万円・認証率100%・継続率94%・8000社以上の支援実績に裏付けされたサービスの概要は、以下の資料にてご確認いただけます。

6.【成功事例】ISMSコンサルを活用した企業様のお声

この章では、認証パートナーのISMS取得コンサルティングサービスをご利用いただいた企業様の事例をご紹介します。

(1)株式会社ビルディング・ブックセンター様 :運送業

■ISMS取得のきっかけ

組織全体の健全性をアピールするとともに、従業員一人ひとりのスキル向上を目的としてISO27001の取得を決定した。

■コンサル会社(認証パートナー)を利用したきっかけ

認証取得と本業の両立が難しく、どちらも中途半端になってしまうことは避けたかったから。

複数のコンサル会社のHPを比較・検討し、「本業への負担の少なさ」と「コスト面」のバランスを重視して、認証パートナーに依頼することを決めた。

■コンサル会社(認証パートナー)に依頼した効果

HPに記載されている通り、コンサルティングを受ける立場として、認証取得後も打ち合わせや資料作成に割く時間を最小限に抑えることができ、非常に助かった。

業務に関してネガティブな影響を感じることなく進められた。

▼株式会社ビルディング・ブックセンター 様のお声はこちら

https://ninsho-partner.com/isms/voice/2025-0213-i/

(2)ジーリンクス株式会社様 :情報通業・人材派遣業

■ISMS取得のきっかけ

取引先から、情報セキュリティへの取り組みについて問われたため。

■コンサル会社(認証パートナー)を利用したきっかけ

3〜4社のコンサルティング会社の話を比較検討した結果、認証パートナーは提供内容と価格のバランスが良いと感じた。

また、多くの支援実績を持っているため、安心して依頼できると感じた。

■コンサル会社(認証パートナー)に依頼した効果

社内で工数をかけずに取得できた。

また、さまざまな業務を任せることができて、大変助かった。

サービス内容には非常に満足している。

▼ジーリンクス株式会社様のお声はこちら

https://ninsho-partner.com/isms/voice/glinx241029/

7. まとめ

ISMS(ISO27001)認証の取得は、単に規格に適合するだけでなく、組織全体の情報セキュリティレベルを高め、取引先や顧客からの信頼を獲得する重要な取り組みです。

本コラムでは、取得の流れや難しいポイント、運用の注意点、そしてスムーズに進めるための工夫までを解説しました。ポイントを振り返ると、以下のように整理できます。

- 計画策定から認証取得までのステップを明確にする

目的・範囲・スケジュール・予算を整理し、組織全体で取り組む体制を整えることが、取得成功の第一歩です。 - 規格要求事項やリスク評価を正しく理解し、実務に落とし込む

ISO27001の抽象的な要求事項は解釈が難しいため、経験者やガイドラインの活用、部門横断的なリスクアセスメントが重要です。 - 文書作成や教育・訓練、運用体制の維持に注力する

現場に即した使いやすい文書、階層別教育、定期的な内部監査やマネジメントレビューが、ISMSの実効性を支えます。 - コンサルやツール、他社事例を活用して効率化する

専門家の知見やクラウドツールを活用することで、取得までの工数や負担を大幅に軽減できます。また、成功事例から学ぶことで、自社に最適な進め方を設計できます。

ISMS取得は、認証を得ることがゴールではなく、取得後も組織の情報セキュリティを継続的に向上させるためのスタート地点です。

ここで紹介したポイントを押さえ、計画的かつ実効性のある取り組みを進めることで、安心・安全な情報管理体制を構築できるでしょう。

ISO/Pマークの認証・運用更新を180時間も削減!

認証率100%の認証パートナーが無料問い合わせを受付中!

認証パートナーは8,000社を超える企業様の認証を支援し、認証率100%を継続してきました。

経験豊富なコンサルタントの知見を活かし、お客様のISO/Pマーク認証・運用更新にかかる作業時間を約90%削減し、日常業務(本業)にしっかり専念することができるようサポートします。

▼認証パートナーが削減できること(一例)- マニュアルの作成・見直し:30時間→0.5時間

- 内部監査の計画・実施:20時間→2時間

- 審査資料の準備:20時間→0.5時間

認証取得したいけれど、何をすれば良いか分からない方も、まずはお気軽にご相談ください。

← 記事の内容をまとめた動画はこちら!!

\ フォローしてね /

ISO・Pマーク(プライバシーマーク)の認証・更新も安心

認証率100% ✕ 運用の手間を180時間カット!

信頼の「認証パートナー」が無料相談を受付中!

一目でわかる

認証パートナーのサービスご説明資料

8,000社以上の支援実績に裏付けされた、

当社サービスの概要を紹介しております。

資料の内容

- ・一目でわかる『費用』

- ・一目でわかる『取得スケジュール』

- ・一目でわかる『サポート内容』

ISMS(ISO27001)認証パートナー

サービスのご案内

認証パートナーの専門コンサルタントが御社の一員となって事務局業務を行います。

お客様の作業は審査機関との窓口役だけ。それ以外はすべてお任せください。

-

Pマーク

個人情報保護マネジメントシステム

高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立し、運用していることを示します。

認証パートナーなら、個人情報漏えい防止の観点も踏まえたサポートを実現します。Pマークの認証ページへ -

ISO9001

品質マネジメントシステム

品質マネジメントシステムは一貫した製品・サービスを提供し、顧客満足を向上させるための規格です。

認証パートナーなら、負担が増える形だけのISOではなく、より現場の実態に沿ったISOを実現します。ISO9001の認証ページへ -

ISMS・ISO27001

情報セキュリティマネジメントシステム

情報セキュリティマネジメントシステムは企業・組織の情報を守る規格です(ISMSとISO27001は同義)。

認証パートナーなら、情報セキュリティリスクへの対応計画、緊急時の対応計画踏まえPDCAサイクル回せるような仕組み作りを実現します。ISMS/ISO27001の認証ページへ -

ISO14001

環境マネジメントシステム

環境マネジメントシステムは環境を保護し、変化する環境状態に対応するための組織の枠組みを示します。

認証パートナーなら、課題になりがちな環境法令の対応についても一緒にサポート致します。ISO14001の認証ページへ -

ISO27017など各種対応規格

ISO27017やISO22000など各種規格もお得に 新規取得や運用・更新ができます。ご気軽にお見積りください。

ISO27017など各種対応規格ページへ -

複数規格の同時取得

ISOやプライバシーマークを同時に認証取得すると費用や工数を抑えることができます。安心してご相談ください

複数規格の同時取得ページへ

- © 2022 Three A Consulting Co., Ltd.