Pマーク(プライバシーマーク)認証お役立ちコラム

2021年3月30日

プライバシーマーク(Pマーク)の構築前に6つのステップがあることをご存知でしょうか?構築の目的や取得期日だけでなく、マークの概要など、構築前に知っておくと良いことがあります。

プライバシーマーク(Pマーク)を構築した後に「構築前に〇〇を確認しておけば!」と後悔しないように、見ておきましょう。

プライバシーマーク(Pマーク)の構築前にやると差がつく6ステップを紹介します。

1)目的の確認

まずは、

何のためにプライバシーマーク(Pマーク)を取得するのか

プライバシーマーク(Pマーク)とはどういった目的で付与されているのか

を押さえたうえで構築しましょう。

構築している段階で迷ったときに、この目的に立ちかえられるようにしましょう。

何のために取得するかという理由の多くは、取引要件だから、または、営業上有利になることがあるからです。

自社ではどうなのか確認しておきましょう。

またプライバシーマークの目的は、

個人情報の保護に関する消費者の意識の向上

社会的な信用を得るためのインセンティブを事業者に与える

の2点です。プライバシーマークは、こういった目的で付与されるものです。頭にいれておきましょう。

2)いつまでに必要?

いつまでにプライバシーマークが必要か、認定証が必要か、期日を確認しましょう。

期日を事前に確認しておくと、どれぐらいの人員を割くか、

どれぐらいのスピード感で進めるのか、とスケジュールを作成するときに違いが出てきます。

どんな仕事でもバタバタやってしまうとうまくいきません。

3)マークは何に使う?

プライバシーマークを取得すると、マークが送られてきます。

このマークを表示できる場所は決まっていて、

取得した範囲であること、店頭、契約約款、説明書、宣伝・広告用資料、封筒、便箋、名刺、ホームページ等です。

WEBサイトに表示する場合には、プライバシーマーク制度WEBサイトへリンクするように設定する必要があります。

このように、表示に関してはルールがあり、事前に知っておくとマークが到着してからのWEBサイトの変更などがスムーズです。

4)取得後の2年間スケジュール

取得をゴールにすることが多いので、取得した後の2年後の審査は想像せずに、認証完了してしまうことがほとんどです。

実は、取得した後からがスタートで、2年ごとにある審査に向けて、文書記録作成が多く発生します。

構築はこの2年の運用に影響があるものなので、2年間のスケジュールをイメージしておくことが、構築に差が出る1つのポイントです。

5)従業員の個人情報に対する意識は?

従業員が個人情報というものをどのぐらい認識して仕事をしているかを把握しましょう。

そして、必要に応じて教育をしていくと良いでしょう。

最近ではSNSへの投稿なども問題になることもあり、従業員の個人情報に対する意識の重要性もあがってきています。

プライバシーマークを構築する際も教育をしていくことになりますが、

どの程度の教育をしていくかという指標になるので、現状の社員の意識を把握しておくと良いと思います。

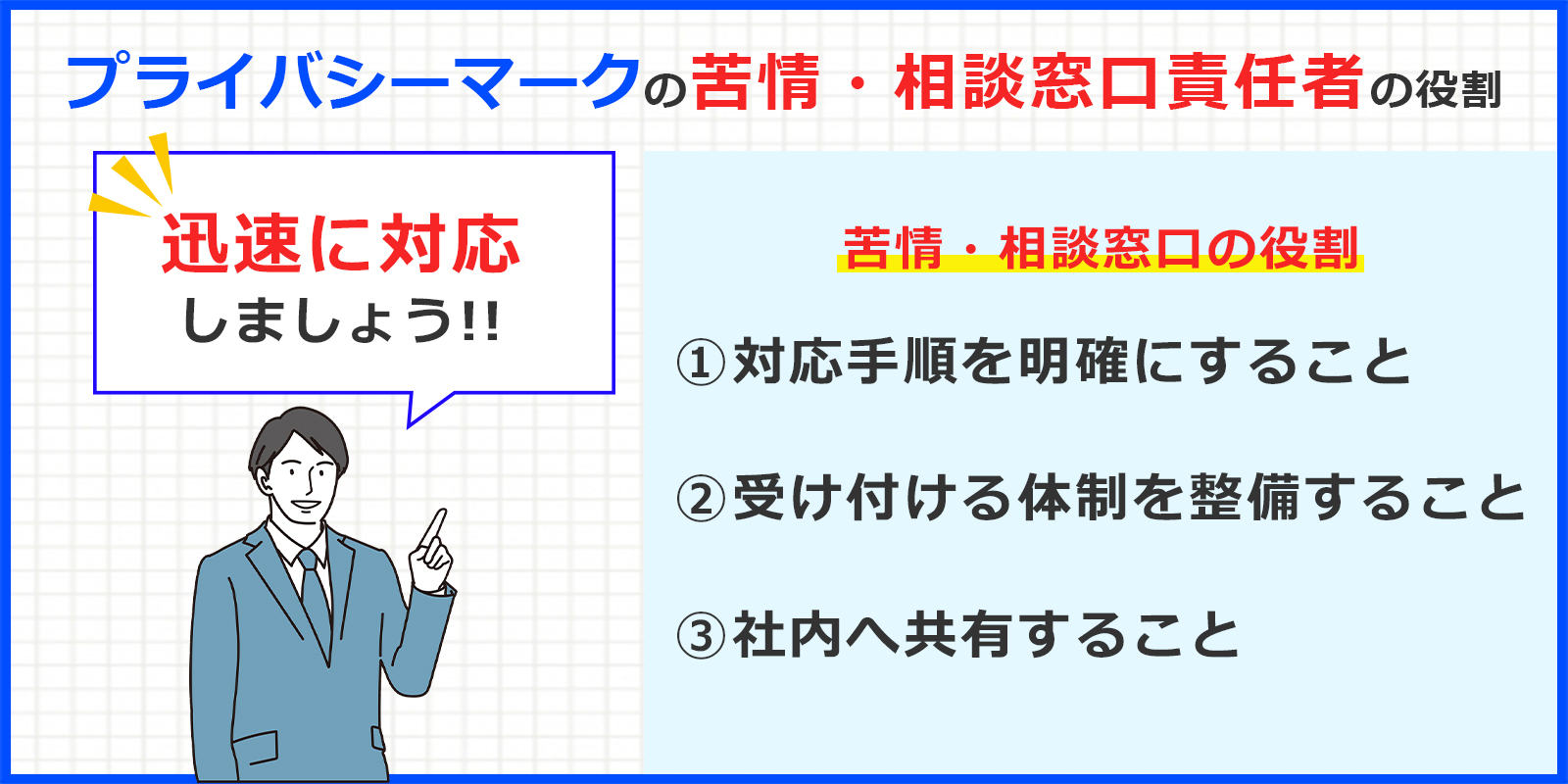

6)体制イメージは?

プライバシーマークを構築していくとき、取得後の体制をイメージしておきましょう。

人員が足りないまま運用を進めてしまうと、特定の人に重たい業務負荷がかかってしまいます。

本業と別にプライバシーマークのための業務が発生するので、想像以上に大変です。

また、プライバシーマークでは必ず2つの役割を設定する必要があるので、誰を責任者にしていくのかというイメージをしておくと良いでしょう。

7)まとめ

プライバシーマーク(Pマーク)の構築前に押さえるべきポイントはお分かり頂けましたでしょうか。

構築後にしんどい思いをしないように、要点を押さえ、プライバシーマーク(Pマーク)の取得に向けて準備していきましょう。

← 記事の内容をまとめた動画はこちら!!

\ フォローしてね /

- SNSでシェア

- Tweet

Pマーク(プライバシーマーク)・ISOに関することなら

何でもお気軽にご相談ください

今聞きたいこと、今すぐ回答!

最短即日・全国対応いたします!お問合せは

こちらから全国どこでもオンラインで対応!

気軽にご相談ください!相談予約は

こちらから

お電話受付:平日9:30〜17:00

認証パートナーのサービスご説明資料

8,000社以上の支援実績に裏付けされた、

弊社サービスの概要を紹介しております。

資料の内容

- ・当社のサポート内容

- ・規格の概要

- ・取得までに必要な審査費用

Pマーク(プライバシーマーク)認証パートナー

サービスのご案内

認証パートナーの専門コンサルタントが御社の一員となって事務局業務を行います。

お客様の作業は審査機関との窓口役だけ。それ以外はすべてお任せください。

-

Pマーク

個人情報保護マネジメントシステム

高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立し、運用していることを示します。

認証パートナーなら、個人情報漏えい防止の観点も踏まえたサポートを実現します。Pマークの認証ページへ -

ISO9001

品質マネジメントシステム

品質マネジメントシステムは一貫した製品・サービスを提供し、顧客満足を向上させるための規格です。

認証パートナーなら、負担が増える形だけのISOではなく、より現場の実態に沿ったISOを実現します。ISO9001の認証ページへ -

ISO14001

環境マネジメントシステム

環境マネジメントシステムは環境を保護し、変化する環境状態に対応するための組織の枠組みを示します。

認証パートナーなら、課題になりがちな環境法令の対応についても一緒にサポート致します。ISO14001の認証ページへ -

ISMS・ISO27001

情報セキュリティマネジメントシステム

情報セキュリティマネジメントシステムは企業・組織の情報を守る規格です(ISMSとISO27001は同義)。

認証パートナーなら、情報セキュリティリスクへの対応計画、緊急時の対応計画踏まえPDCAサイクル回せるような仕組み作りを実現します。ISMS/ISO27001の認証ページへ -

ISO27017など各種対応規格

ISO27017やISO22000など各種規格もお得に 新規取得や運用・更新ができます。ご気軽にお見積りください。

-

複数規格の同時取得

ISOやプライバシーマークを同時に認証取得すると費用や工数を抑えることができます。安心してご相談ください