2025年5月20日

目次

Close

「どこまでが個人情報になるのか、うちの会社では正しく理解できているだろうか?」

「社員が誤った方法で情報を扱ってしまい、トラブルになることはないだろうか?」

結論からお伝えすると、個人情報とは「特定の個人がわかる情報」すべてを指し、その扱い方を誤ると、企業として法的責任を問われる可能性があるということです。

なぜなら、個人情報保護法では、情報を持つ企業に「安全に取り扱う責任」が課せられており、ルールを守っていないと罰則の対象になることもあるからです。

この記事では、個人情報とは何かを基本から説明し、取り扱う際のリスクや組織として取り組むべき6つの対応策をわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、自社の情報管理にどんなリスクがあるかに気づき、具体的な行動指針がわかるはずです。

実務にすぐ役立つ内容にまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

1.個人情報とは「特定の誰かを識別できる情報」のこと

「個人情報」とは、特定の人物を見分けることができる情報のことをいいます。

名前や生年月日、住所などが代表的ですが、それだけではありません。

たとえば、「名前だけ」では同じ名前の人がたくさんいるため、誰かを特定することは難しいでしょう。

しかし、名前に加えて「住んでいる地域」や「生まれた日」「職場」などの情報が重なると、ある一人の人物が浮かび上がってくることがあります。

このように、ひとつひとつの情報では本人が分からなくても、いくつかを組み合わせることで、その人が誰か分かってしまうことがあるのです。

また、顔写真や指紋、声などの「身体的な特徴」も、本人を見分ける重要な手がかりになります。

最近では、インターネット上の行動履歴やスマートフォンの位置情報、買い物の記録なども、特定の個人とつながる可能性があります。

つまり、個人情報とは、ただの「名前」や「住所」にとどまるのではなく、特定の人が誰であるかが分かってしまうような情報を含むのです。

情報がひとつだけであっても、それが他の情報とつながることで本人が特定できるなら、それはすでに「個人情報」になるのです。

2.個人情報が漏えいしたときに起こりうる3つのリスク

もし個人情報が漏えいしてしまった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。大きく分けると以下の3つがあります。

- 損害賠償の請求

- 企業の信頼低下

- 業務の停止命令

ひとつずつ見ていきましょう。

(1)損害賠償の請求

個人情報が漏えいした場合、被害を受けた人から損害賠償を請求される可能性があります。

情報の流出によって迷惑な連絡が届いたり、不正に買い物をされたりするなど、被害が現実の問題として発生するためです。

たとえば、名前や住所、メールアドレス、クレジットカード情報などが外部に流出し、本人に金銭的または精神的な被害が生じた場合、企業はその責任を問われることになります。

2014年、教育サービスを提供するベネッセで、約3,500万件の個人情報が漏えいする事件が起きました。

原因は、業務を委託された子会社の社員が顧客データを不正に持ち出し、名簿業者に売却したことです。漏えいした情報には、名前・住所・電話番号・子どもの情報などが含まれていました。

ベネッセは謝罪し、利用者に500円分の金券を送るなどの対応を取りましたが、一部の利用者は損害賠償を求めて提訴しました。

裁判では情報管理の不備が認められ、子会社に対して1人あたり3,300円(慰謝料と弁護士費用)の支払いが命じられました。

参考:株式会社ベネッセホールディングス「事故の概要」「個人情報漏えい事故調査委員会による調査結果のお知らせ」「お客様情報の漏えいについてお詫びとご説明」

つまり、個人情報を扱う企業にとって、漏えいのリスクは信頼を失うだけでなく、法的な責任まで負う重大な問題です。日ごろから情報の取り扱いを見直し、トラブルを未然に防ぐ対策が求められます。

(2)企業の信頼低下

個人情報が漏えいすると、企業の社会的な信頼が大きく揺らぎます。

一度でも情報管理の甘さが表に出てしまえば、「この会社に個人情報を預けて本当に大丈夫か」と不安を感じる人が増えていきます。

その結果、顧客の離脱や取引先からの契約見直しといった事態に発展することもあるでしょう。

とくに、漏えいの内容がニュースやSNSで広がれば、企業イメージへの打撃は一気に全国へ広がってしまいます。

問題の規模にかかわらず、初期対応に不備があれば「隠しているのではないか」と思われ、さらに評価を下げる原因にもなりかねません。

信頼を築くには長い時間が必要ですが、失うのはほんの一瞬です。一度傷ついた信用を回復するには、時間や労力、金銭的な負担を含む多くのコスト、そして何より誠実な対応が求められます。

(3)業務の停止命令

個人情報の漏えいが発生し、対応が不十分であると判断された場合、企業に対して行政から業務の停止命令が下されることがあります。

これは再発防止のために必要とされた措置であり、特定の業務を一定期間中止するよう求められるものです。

たとえば、顧客データを扱うサービスの一時停止や、対象となる業務部門の活動制限などが命じられることがあります。

このような命令を受けると、企業の事業運営に大きな支障が出るのはもちろんのこと、社外からの信用にも大きな影響を与えかねません。

さらに、業務の中断により売上が減少したり、取引先から契約を見直されたりする恐れも出てきます。結果として、経営そのものが不安定になるケースもあるため、企業にとっては非常に深刻なリスクになります。

個人情報の管理体制を整えておくことは、こうした重い行政処分を避けるためにも欠かせないのです。

3.個人情報保護法に違反した場合は罰則に科せられる可能性も

個人情報の取り扱いを誤ると、企業や個人に対して法律に基づいた厳しい罰則が科される可能性があります。これは、利用者の信頼を守るためにも、個人情報の安全な管理が社会全体で求められているからです。

たとえば、罰則が科せられるケースは以下のとおりです。

| 違反の内容 | 個人 | 法人 |

| 個人情報保護委員会からの 命令に違反した場合 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 1億円以下の罰金 |

| 個人情報が記録されたデータベースを 正当な理由なく不正に利用した場合 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 1億円以下の罰金 |

| 委員会に対して虚偽の報告を行ったり、 正しい情報を出さなかったりした場合 | 50万円以下の罰金 | 50万円以下の罰金 |

参考:個人情報保護委員会「個人情報取扱事業者等が個人情報保護法に違反した場合、どのような措置が採られるのですか。」

このように違反の内容によっては、個人にも法人にも厳しい責任が問われます。

法律を正しく理解し、日ごろからルールに基づいた運用を心がけることが信頼ある事業運営につながります。

4.企業が気をつけたい個人情報の取り扱い時の6つの注意点

最後に、企業が個人情報を取り扱う際の注意点について、ご紹介します。

- 利用目的を明確にして本人に伝える

- 不要な個人情報は収集しない

- 保存期間と保管方法をあらかじめ決めておく

- 社内でのアクセス権限を制限する

- 外部委託先にも同じ水準の管理を求める

- 情報漏えいが起きたときの対応体制を整える

事前に準備や体制を整えておき、リスクに備えましょう。

(1)利用目的を明確にして本人に伝える

個人情報を集める際には、その情報を何に使うのかを、事前に本人にはっきりと伝える必要があります。

たとえば、顧客の氏名や連絡先を取得する場合には、「商品の発送や問い合わせ対応のために使います」といった具体的な利用目的を示さなければなりません。このことは、「個人情報保護法 第21条第2項」でも義務付けられています。

このような説明をしないまま情報を集めると、あとから「勝手に使われた」と思われるおそれがあります。それがきっかけで信頼を失ったり、トラブルに発展したりするケースも少なくありません。

利用目的はできるだけわかりやすく、あいまいな表現を避けることが大切です。

さらに、実際の収集時だけでなく、企業のホームページなどにプライバシーポリシーとして明記することも忘れてはいけません。誰でも確認できるようにしておくことで、情報の透明性が高まり、利用者に安心感を与えることにもつながります。

なお、当初の目的とは異なる使い方をする場合は、あらためて本人からの同意を得ることが必要です。

(2)不要な個人情報は収集しない

個人情報を取り扱う際にまず意識すべきなのは、「本当に必要な情報だけを集めること」です。

情報の量が増えるほど、管理の手間や漏えいリスクも比例して高まっていきます。

また、「個人情報保護法 第18条第1項」では、以下のように定められています。

「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。」

つまり「あとで使うかもしれない」といった理由で余分な情報を集めることは、法的にも適切ではありません。

何を収集するかを決める際には、あらかじめ目的を明確にし、本当に必要な情報かどうかを慎重に見極めることが重要です。

その上で、社内ルールとして収集項目を統一し、関係者間で判断にばらつきが出ないようにしておくと安心です。

(3)保存期間と保管方法をあらかじめ決めておく

個人情報を適切に管理するためには、「どのくらいの期間保管するか」と「どのように保管するか」を事前に決めておくことが重要です。

保管期間や方法を曖昧なままにしてしまうと、必要のない情報をいつまでも持ち続けることになり、漏えいや不正利用といったリスクが高まります。

たとえば、退会した顧客の情報を何年も放置していると、すでに利用目的が失われているにもかかわらず、第三者に流出する可能性が残ってしまいます。

2021年、マッチングアプリ「Omiai」の運営会社が不正アクセスを受け、約170万件の個人情報が漏えいした可能性があると発表しました。

漏えいしたのは、運転免許証や保険証などの画像データで、退会者の情報を10年間も保管していた点が問題視されました。

参考:UNITIS「Omiaiによる年齢確認書類の画像データ漏えいから考える、個人情報の保存期間の定め方や漏えい時の対応法 – 影島広泰弁護士が解説」

そのため、保存期間は利用目的の達成に必要な範囲にとどめ、一定期間を過ぎたら安全に削除または廃棄するルールを整えておく必要があります。

また、保管方法も重要なポイントです。紙の書類であれば施錠された場所に保管し、デジタルデータであればパスワード管理やアクセス制限などを設定することが基本です。

こうしたルールを社内で明文化し、全員が共通の基準で運用できるようにしておく必要があります。

(4)社内でのアクセス権限を制限する

社内で個人情報を取り扱う際は、すべての従業員が同じように情報へアクセスできる状態は避けなければなりません。

必要な業務に関わる人だけが、必要な範囲で情報を扱えるように、あらかじめアクセス権限を設定しておく必要があります。

たとえば、営業担当者が顧客情報の一部にだけアクセスできるようにしたり、人事情報は限られた管理者のみが閲覧できるようにしたりすることで、情報の漏えいや誤操作のリスクを抑えることができます。

また、異動や退職などで役割が変わった場合は、速やかに権限を見直すことも重要です。

古いままの設定を放置しておくと、不要な情報にアクセスできる状態が続き、思わぬトラブルを招く恐れがあります。アクセス履歴を記録しておくことで、不正な操作や情報の持ち出しがあった場合にも、原因を特定しやすくなります。

このような対策を日ごろから徹底することが、情報を安全に守るための土台になるのです。

(5)外部委託先にも同じ水準の管理を求める

業務の一部を外部の企業や業者に委託する場合、個人情報を共有する場面が発生することがあります。

その際、委託先にも自社と同じレベルの情報管理体制を求めることがとても重要です。

たとえば、顧客データを使った発送業務や、システムの保守管理を外部に依頼するケースでは、委託先が不適切な管理をしていた場合でも、責任を問われるのは情報の提供元である企業です。

このことは、「個人情報保護法 第22条」においても、外部委託先を適切に監督する義務があると明記されています。

そのため、契約時には必ず機密保持条項や管理方法について定め、必要に応じて定期的な確認や監査を行うようにしましょう。

委託先がどれだけ信頼できるかを見極めるだけでなく、契約後も継続的に状況を把握しておく姿勢が求められます。

(6)情報漏えいが起きたときの対応体制を整える

どれだけ厳重に管理していても、システムの不具合や人為的なミスなどにより、個人情報が漏えいする可能性はゼロとは言い切れません。

そのため、万が一の事態に備えて、迅速かつ適切に対応できる体制をあらかじめ整えておくことが必要です。

たとえば、漏えいが発覚した際に誰が判断を下し、どの部署がどのように動くのかといった流れを明確にしておくことで、混乱を最小限に抑えることができます。

体制整備の基本方針として、以下の点が挙げられます。

- 責任者の設置

- 個人情報保護に関する責任者を明確にし、全社的な情報管理体制を統括させる。

- 社内マニュアルの整備

- 情報の取得、利用、保存、廃棄に関する手順や、漏えい時の対応フローを明文化し、全社員に周知徹底する。

- 教育・訓練の実施

- 定期的な研修や訓練を通じて、社員の情報セキュリティ意識を高め、マニュアルの内容を実践できるようにする。

- 定期的な見直しと改善

- 体制やマニュアルは、法令の改正や業務内容の変化に応じて定期的に見直し、必要に応じて改善を行う。

さらに、原因の調査から再発防止まで一貫して実施できる体制が整っていれば、社外からの信頼回復にもつながります。

5.まとめ

今回は、個人情報の基本的な意味から、取り扱いで注意すべきポイントまで解説しました。

個人情報とは、「特定の個人を識別できる情報」のことを指します。

情報漏えいや不正利用が社会問題となる今、個人情報の適切な管理は、企業の信頼や法令遵守の観点からも欠かせない取り組みです。

ただし、ルールを守るだけでは不十分です。収集の目的、保存期間、社内体制など、組織として具体的な運用方法まで整えておく必要があります。

「うちの管理体制は法的に問題ないだろうか?」

「現場で正しく取り扱えているか不安だ…」

そんなお悩みがある方は、一度、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

認証パートナーでは、無料相談を通じて現在の状況や改善点を明確にし、実務に役立つアドバイスを行っています。

万が一のトラブルを未然に防ぐためにも、今このタイミングでの見直しをぜひご検討ください。

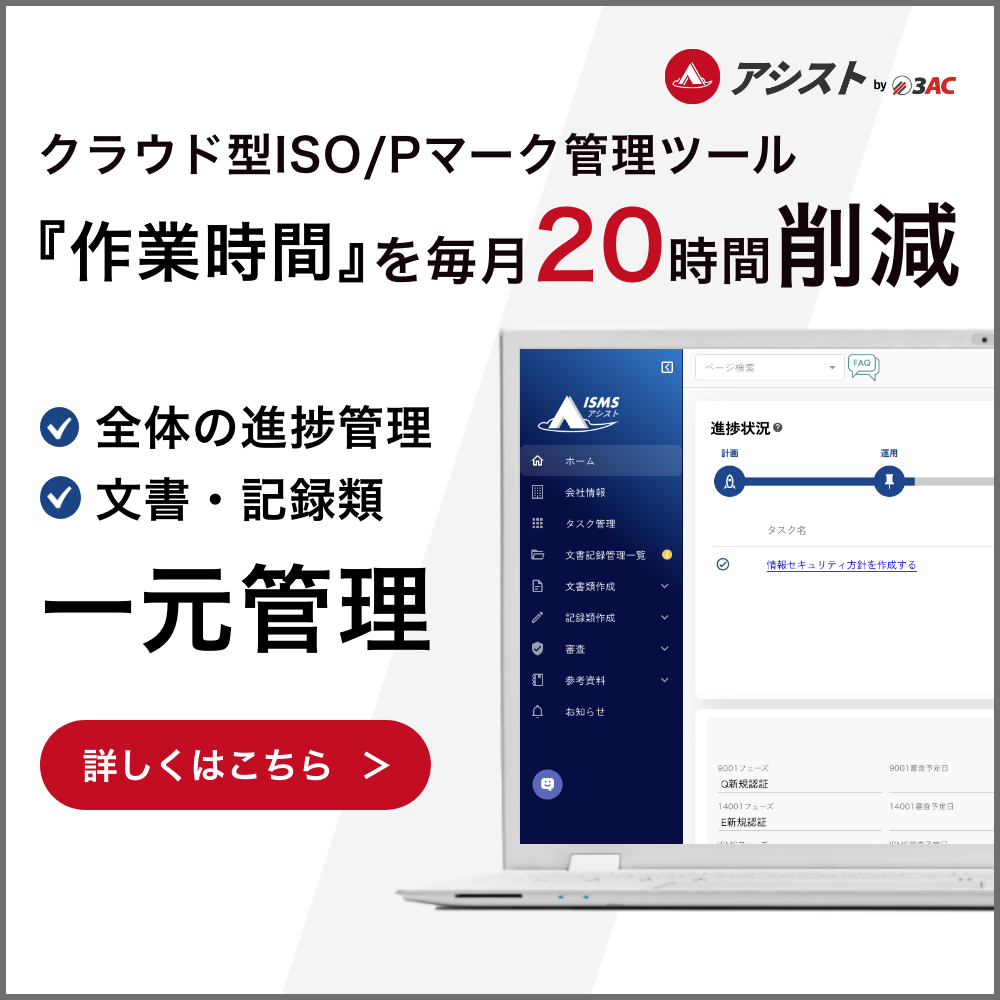

ISO/Pマークの認証・運用更新を180時間も削減!

認証率100%の認証パートナーが無料問い合わせを受付中!

認証パートナーは8,000社を超える企業様の認証を支援し、認証率100%を継続してきました。

経験豊富なコンサルタントの知見を活かし、お客様のISO/Pマーク認証・運用更新にかかる作業時間を約90%削減し、日常業務(本業)にしっかり専念することができるようサポートします。

▼認証パートナーが削減できること(一例)- マニュアルの作成・見直し:30時間→0.5時間

- 内部監査の計画・実施:20時間→2時間

- 審査資料の準備:20時間→0.5時間

認証取得したいけれど、何をすれば良いか分からない方も、まずはお気軽にご相談ください。

ISO・Pマーク(プライバシーマーク)の認証・更新も安心

認証率100% ✕ 運用の手間を180時間カット!

信頼の「認証パートナー」が無料相談を受付中!

一目でわかる

認証パートナーのサービスご説明資料

8,000社以上の支援実績に裏付けされた、

当社サービスの概要を紹介しております。

資料の内容

- ・一目でわかる『費用』

- ・一目でわかる『取得スケジュール』

- ・一目でわかる『サポート内容』

ISMS(ISO27001)認証パートナー

サービスのご案内

認証パートナーの専門コンサルタントが御社の一員となって事務局業務を行います。

お客様の作業は審査機関との窓口役だけ。それ以外はすべてお任せください。

-

Pマーク

個人情報保護マネジメントシステム

高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立し、運用していることを示します。

認証パートナーなら、個人情報漏えい防止の観点も踏まえたサポートを実現します。Pマークの認証ページへ -

ISO9001

品質マネジメントシステム

品質マネジメントシステムは一貫した製品・サービスを提供し、顧客満足を向上させるための規格です。

認証パートナーなら、負担が増える形だけのISOではなく、より現場の実態に沿ったISOを実現します。ISO9001の認証ページへ -

ISMS・ISO27001

情報セキュリティマネジメントシステム

情報セキュリティマネジメントシステムは企業・組織の情報を守る規格です(ISMSとISO27001は同義)。

認証パートナーなら、情報セキュリティリスクへの対応計画、緊急時の対応計画踏まえPDCAサイクル回せるような仕組み作りを実現します。ISMS/ISO27001の認証ページへ -

ISO14001

環境マネジメントシステム

環境マネジメントシステムは環境を保護し、変化する環境状態に対応するための組織の枠組みを示します。

認証パートナーなら、課題になりがちな環境法令の対応についても一緒にサポート致します。ISO14001の認証ページへ -

ISO27017など各種対応規格

ISO27017やISO22000など各種規格もお得に 新規取得や運用・更新ができます。ご気軽にお見積りください。

ISO27017など各種対応規格ページへ -

複数規格の同時取得

ISOやプライバシーマークを同時に認証取得すると費用や工数を抑えることができます。安心してご相談ください

複数規格の同時取得ページへ

- © 2022 Three A Consulting Co., Ltd.